三联做的《新知》杂志休刊了

摘要: 纸杂志,就意味着生计窘迫么?与众不同的杂志不仅开创了一个时代,而且创造了新社区。成功的杂志都可以视为“唤醒了一些颇有个性的人们,使他们认识到自己实际上属于正在形成的某个新社区的成员”。在创造新社区的过 ...

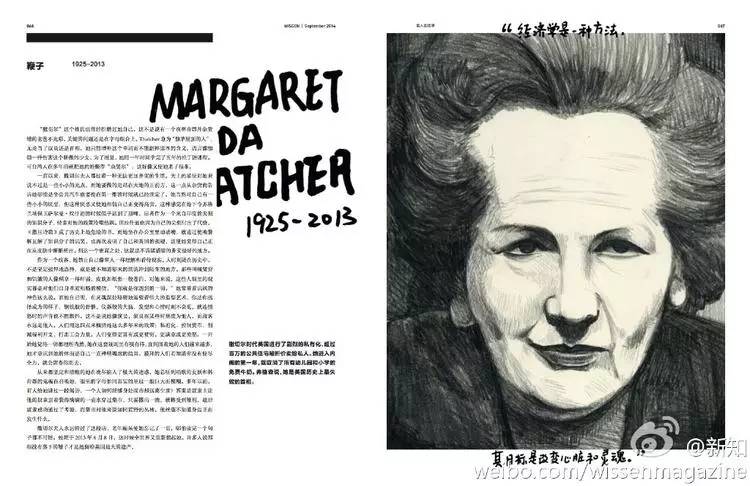

纸杂志,就意味着生计窘迫么? 与众不同的杂志不仅开创了一个时代,而且创造了新社区。成功的杂志都可以视为“唤醒了一些颇有个性的人们,使他们认识到自己实际上属于正在形成的某个新社区的成员”。 在创造新社区的过程当中,有些成功,有些失败,有些受制于种种外力戛然而止。 从这个意义上来说,不甚成功的《新知》杂志中也能看出这种努力的过程。 近期,我们将推出有关杂志的系列报道。它们独树一帜,曾经在我们生活的世界中出任重要角色。 2013 年,三联开始推广一本新杂志。有人询问当时的主编苗炜定位是什么,后者回答:“我们先编一本自己会看的杂志……如果这杂志能活下去,我希望它是各领域专业人士写的,各领域专业人士看的,互联网时代的博雅教育杂志。” 2017 年 7 月,这本名为《新知》的杂志暂停出版,恢复日期未知。  《新知》杂志,图片来自@新知微博  《新知》暂缓出刊公告,图片来自@新知微博 《新知》是双月刊,2014 年正式发行。售价 20 元,19 开,每期 160 页左右,文章几乎全部由海外高校教授或文理科博士生撰写,再加上一两篇小说以及海外时髦知识分子的新作译文。封面和内页的插画及配图均出自国内知名插画师和摄影师。杂志谈论的都是些永恒的话题,如语言学、神话、建筑、人工智能,但用有趣的选题牵引出来:《英格力士》、《言必称希腊》、《春暖开花造房子》、《脑机界面》。 休刊的消息于 4 月公布时,没什么人讨论它。《新知》官方微博上的公告只有百人转发、60 人评论。2 个月后,有人在知乎提问“《新知》为什么停刊”,创刊人、原《三联生活周刊》副主编苗炜出面澄清“只是休刊,还可能再出”,也同样只引来百来条赞同和评论。 但对于它的忠实读者们来说,这个消息来得太过突然。它在互联网上有着稳定的口碑,但并不盈利。它的盈利模式还是依赖广告——但就算先把《新知》的小众定位放在一边,纸媒的广告收入整体也在剧烈下降——此时做杂志,的确生不逢时。 好产品、坏市场,消费者习惯被智能手机和网络完全改变——这些老生常谈的话当然可以用来解释《新知》的命运。但我们也可以换个角度问问题:一个小众的内容产品,在如今纷繁复杂的情势下如何找到生存机会?《新知》这样的产品活下去,真的完全没有可能吗? 读者并非不存在,只是被“隔绝”了 2015 年,《新知》每期固定读者已经达到两万多名,这证明它并不缺乏受众——2 万人对于一本杂志而言的确无法维系其生存,但对于一本书而言是合格的成绩。 如果我们回到上面的问题,你会发现它的主语是“一个产品”,而非“一本杂志”。同样是内容的集合,《新知》作为书和作为杂志的命运会完全不同。 三联的思路是办杂志,这个决策意味着办一本苗炜所说的“互联网时代的博雅教育杂志”的时间被推迟了 7 年,因为三联必须等待一个让这本杂志合法的“刊号”。 在中国,刊号的管制比书号更为严格。书号由具备出版许可的国有出版社向新闻出版广电总局实名申请,按照出版社注册的责编数量按比例发放。刊号的发放总量则更小,申请过程也更复杂。 苗炜给《新知》写第一份策划是在 2006 年,那不能算一个纸媒的坏时候,但 2013 年就完全不同了。虽然《新知》一年预算有 300 万,但要覆盖人工、稿费、印刷、发行等,尤其是北上广机场渠道费用,高达 90 万。 我们可以快速回忆一下 2013 年的事:全国期刊发行量同比下滑了 20%~30%,报刊亭开始大面积减少——2013 年,郑州拆掉了最后一家报刊亭,而南京则有近一半报刊亭被拆除。与此同时,机场书店、商场超市书店等特殊渠道的“入网费”每一年还都在增长。 由于《新知》发行量较小,实体渠道的实销率可能还赶不上网购,苗炜与京东、亚马逊合作,同时与《三联生活周刊》共用发行部分渠道,比如高校云集的北京海淀区。 因为铺货少,很多读者倾向于通过订阅购买《新知》,但他们又会面临“在封面上能找到邮发代号、却无法凭这个代号到邮局订阅”的问题,因为“杂志起订量达不到北京邮政管理局的要求,发行部认为没有必要因此额外支付一笔费用”。编辑俞力莎干脆从第 17 期开始在目录上印上了 27 个城市的经销商联系电话,方便读者自己联系。 换句话说,读者并非抛弃了《新知》,而是无法获得这些内容。  第一期《新知》杂志,图片来自@新知微博 如果《新知》不是一本杂志 在苗炜写出第一份策划的 2006 年,人称“老六”的张立宪推出了《读库》。后者同为双月周期,317 页,刊载 5000 — 50000 字的中篇文章,但拿的是书号,因此被称作“杂志书(MOOK)”。 杂志和 MOOK 的本质区别在发行渠道和经营方式。简单而言,前者所受的严格限制,后者则轻松得多,因为后者主要靠零售赚钱。 创立于 2011 年的《知日》同样也是 MOOK,原本在磨铁旗下的文治图书部分出版了四期,随后主编苏静独立创业,找到中信出版社合作。苏静团队负责内容创作,而中信则负责出版发行。用中信出版社营销编辑李晓彤的话来说,中信渠道分发的优势在于“地面店可以铺得比较广,新书也能争取比较好的位置。” 在朝阳大悦城单向街书店的进门位置,显眼地摆着《知日》第 32 期特辑《太宰治》,书店店员向我们介绍,这是最近《知日》卖得最好的一本。在最后一页列出的零售名录上,列着 80 多家网点;除了新华书店这样的大众书店,也包括单向街、西西弗、先锋书店、Page 等独立书店或精品连锁书店,以及北京、杭州、福州、西安以及厦门的航站楼。 而《读库》甚至完全绕过了传统的图书渠道商。为了降低渠道成本、控制库存,《读库》在 2008 年 2 月开出了淘宝店。在北京的鼓楼西剧场、雕刻时光咖啡厅,读者还可以通过扫描二维码下单。张立宪去年在接受《好奇心日报》采访时表示,小众书店和当当里《读库》的销售份额已经无足轻重。  《知日》杂志,图片来自@单向街图书馆  读库淘宝旗舰店 小众定位,从来不是小众产品消失的理由 《新知》是舍得做内容的,在市场推广极其有限的情况下,这是它获得读者的唯一原因。 在 2014 年 1 月推出的试刊号《脑机界面》中,15 位特约撰稿人包括了浙江大学数学系教授蔡天新、美国科罗拉多大学物理学博士万维钢、复旦大学英语系教师朱绩松、特拉华大学材料科学与工程系博士候选人欧阳良祺等。 编辑俞力莎记得刚加入《新知》时,苗炜向她解释为什么只让专业人士撰稿,是“为了追求一种谦虚的写作态度”。“不要以为采访了几个所谓的专家,看了几本书,就真的能告诉读者如何看待问题。这本杂志要让每篇文章的作者都是真正具有发言权的人。” 由于采用约稿制,而非一般杂志的采编制,《新知》编辑团队很精简。只有美术总监孙晓曦和图片总监田克是苗炜从外面请来的。插画占到了每期杂志 30% 到 40% 的配图。这部分是因为《新知》探讨的主题都比较抽象。为了保证原创性,所有插画师和摄影师都是孙晓曦和田克按照稿件内容特地找来的。在目录页,用来划分栏目板块的数字“1、2、3、4”每期都是由不同的插画师手绘。    14、16、18 期目录页的不同设计     这一点,反而是《新知》与读库、知日等 MOOK 大致相同的特点——虽然它们在内容上的表现方式完全不同。 文章篇幅在 5000 — 50000 字的《读库》常收录一些挑战阅读底线的文章,比如关于德国司法案例的系列文章和九十多页的古罗马建筑论文。而一些读者还是会“逼着自己阅读”,认为它们能够“在高度专业化的基础上,加上一点点小小的个人发挥”。 中信出版社一位的编辑在接受《好奇心日报》采访时认为,《读库》已经做出了品牌,品牌稳固就可以笼络稳定的读者。虽然张立宪自己还对品牌的持续影响力存疑——2006 年订阅《读库》的 1000 人里只有 400 人留到现在——但一个不可否认的事实是,《读库》已经顺利存活了 11 年,有一万三千多名订阅用户,从 2006 年的 0600 期做到了 2017 年的 1704 期。 什么才是小众内容的合理生存方式? 《知日》主编苏静在 2011 年刚创立磨铁的时候认为:传统杂志依赖广告的变现方式限制了其灵活性。他是在出版四期《知日》后才离开磨铁的。随后,他开始和中信出版社合作运营知日。 苏静前同事、磨铁文治图书部门原编辑徐杭记得,中信出版社为苏静提供了一个免费空间,让他省去了房租,做书最主要的出版和发行成本也由中信承担,因此苏静的主要开支是人员和营销费用。 苏静把《知日》称作一个“内容品牌”。在主要定位日本文化科普读物的《知日》逐渐为人所知后,他开始开发知日官网、淘宝店知日 Store、日语培训。在向媒体解释为何要推出一系列和图书无关的业务时,他把这些业务称作“范围经济”。“我们要做的不是规模经济,是范围经济,就像是我们打一个点作为基础,然后往上面挂一些附加的内容。” 在《知日》之后,苏静还先后建立不同的团队推出了《日和手帖》、《食帖》和《知中》,分别以生活方式、美食和中国传统文化为主题,都是“基于垂直关键词的内容” 。它们的定价在 39 至 60 元不等,其中《知日》卖得最好的一期销售量高达 8 万份。这些杂志书系列虽然不登载广告,但如苏静自己在各种场合反复强调的那样,“内容即广告”。在翻阅《知日》第 24 期《杂货》时,你会读到一篇标题为《制皂情节》、带有知日 Store 二维码的文章;而封二、封三则分别是《食帖》、《日和手帖》的推广文。 “关键就是杂志书培养起来的用户群,一个有消费力的群体,拥有这个群体的关注度,你可以赚产品的钱,也可以赚媒体的钱。”苏静在接受媒体采访时说。 “垂直”这个词也出现在张立宪的口中。起初,这是指在《读库》每年七本杂志之外再出版气质相近的书籍,比如 2009 年的京剧书《青衣张火丁》、2011 年的《共和国教科书》、2012 年的生活美学类图书《传家》、2014 年的以色列女总理自传《我的一生》。从 2015 年底起,他们还开始推出一些周边,如丰子恺的画册、单幅画片、笔记本和日历本。 在当年接受《好奇心日报》采访时,张立宪认为这更符合现代的商业逻辑——“不是在一本钓鱼的书旁边放一本种花的书,而是放一根钓鱼竿”。  食帖在微博上的宣传页面 “以纸为特征的出版业和互联网是对立的,这是我们认知带来的最大误解。” 5 月 14 日,苏静站在北京东城美术馆后街的一间咖啡馆里说。这是知中和做书主办的一场演讲,主题是“如何做一本好 MOOK”。苏静介绍知中的业务架构,是微博、微信和《知中》杂志。其中微博、微信是用来吸引用户的免费内容,而《知中》则属于付费内容。 从 2015 年 8 月起,读库的微信公众号也开始发布制作精良的短视频。它们的时长从几分钟到十几分钟不等,张立宪是这些视频中的主角,介绍自己做的书。最火的一期在腾讯视频上获得了 78 万次点击,主题是林徽因——非常“读库”。 三联的困境 我们曾询问苗炜是否想过选用书号而非刊号来经营《新知》,他的回答是:“没有,那就没法做广告了。” 这句话放在 2006 年的时候无可厚非,也许三联只是把决定延续到了 2013 年。苗炜在回忆《新知》的遗憾时,感慨的依然是“它错过了微信红利期,没有‘杂志出着,同时大力气做微信号’。” 三联并不是一个对市场变化姿态灵活的公司。和苏静一个人就能决定和中信成立“知日”这个品牌不同,三联每做一个决策都需要考虑到一个庞大体制框架。两件事会成为桎梏:缓慢的决策流程,以及有限的预算支持。 《新知》初成立时,文字编辑只有三个人,陈赛、陆晶靖和俞力莎,都是从《三联生活周刊》冒着拿更低薪水的风险(从每月一结的“底薪+稿费”变成两月一结的“底薪+编辑费”;当时在任的三联主编朱伟和苗炜商议决定允许编辑们同时给周刊供稿,以补贴收入的下降),自愿加入《新知》的主笔或资深记者。哪怕后期《新知》的市场活动增加,也没有聘请更多的营销人手。 三联书店的起源是 1932 年邹韬奋在上海创办的生活书店,1951 年三联书店并入人民出版社作为其副牌。在 2002 年,它被划归中国出版集团,2010 年改制为企业,现为中国出版传媒股份有限公司全资子公司。 和很多传统的媒体公司一样,它被动地跟随市场潮流,但都没有想清楚这对自己意味着什么——2015 年,《新知》推出 Kindle 版,电子书卖 1.95 元,实体杂志卖 20 元,形成了尴尬的差距。 MOOK 的思路并非从未出现。2015 年底,苗炜离任,《三联生活周刊》主笔王星成为《新知》主编,后者推出更专题化的主题,比如《侦探小说》、《新智人》。在俞力莎看来,王星的思路是把《新知》作为一场展览的导览手册,通过线下活动立体化地呈现每期主题。 整个 2016 年,每出一期杂志,《新知》都会推出一到两个沙龙活动,通过松果生活、三联生活周刊和新知自己的微信、微博做宣传。借助资源置换,《新知》在高校、中信书店获得了一些小规模的场地。大部分活动是免费的,入场方式是购买一本《新知》杂志;个别收费在 300 元以上,则主要用于酒水供应。  中读 App 页面 但这样的尝试并不会迅速起效。它只是在原有框架下编辑思路的变化,而不是产品属性的变化。 2016 年底,三联书店出了两个内部创业的新媒体项目——生活方式平台“松果生活”和茶叶品牌“熊猫茶园”,开始寻求内容变现。它还成立了下级子公司“三联生活传媒有限公司”,将《爱乐》、《新知》和《三联生活周刊》整合到该公司下。这家公司把希望寄托在一个名为“中读 APP”的知识付费应用上,也把它作为 11 个主要募资产品之一,投资近 2 亿元。 如果你使用过这个产品,你会发现它的用户体验并不友好。付费前需要购买虚拟货币,而购买的过程十分复杂。 这个应用将三联书店旗下杂志的所有内容拆分开来,允许读者花几元单独阅读封面故事,或者支付 9.9 元订阅喜欢的三联专栏作者的文章;此外还设有“知识明星”主讲的中读音频课程、以 UGC 为主导的“读感”功能等。 去年 2 月,中国出版公布了 IPO 申报稿。按照《新知》编辑俞力莎的说法,中国出版集团上市后,《新知》有可能在中读 App 这个项目的框架之下“促成复刊”。 这是一个友好的说法,而实际的情况可能是,因为“中读”拆散了所有杂志的内容,作为一种独立调性、希望作为“互联网时代的博雅教育杂志”而存在的那个《新知》,永远消失了。 题图、配图来自《新知》微博   金钱豹为什么经营不下去了,自助餐这个生意发生了什么变化?  一个美国人想把中国文学推介到英语世界,他做了唯一一个相关网站 | 100 个有想法的人  金融和负债实际上都是与道德有关,但我们今天是如何渐渐遗忘了这一点? |

最新评论

掌上论坛|小黑屋|传媒教育网

( 蜀ICP备16019560号-1 )

Copyright 2013 小马版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.2

© 2016-2022 Comsenz Inc.