传媒教育网

标题: 新媒体案例集锦 [打印本页]

作者: admin 时间: 2011-7-6 18:43

标题: 新媒体案例集锦

本帖最后由 admin 于 2011-9-26 19:36 编辑

【案例】

收起 |

收起 |  查看大图 |

查看大图 |  向左转

向左转  向右转

向右转

作者: admin 时间: 2011-7-10 01:06

【案例】微博与谣言

微博是战场 我们是辟谣控

微博是他们的战场,谣言是不共戴天的敌人,有这样一群人,最近频频出手,揪出了 6月23日北京暴雨中3张移花接木的照片,查出近期“卖淫女裸体受审照片”其实来自越南,澄清了7月初“某市领导表示该市准备提倡戴毛主席像章”的不实信息。

他们自称为"辟谣控",因微博而聚集在一起。或以辟谣为职业,任职于各大门户网站微博辟谣组,或以辟谣为兴趣爱好,成立了民间的微博辟谣组织。

郭美美事件,日本海啸,浙江乐清事件……都活跃着 "辟谣控"的身影。辟谣达人“点子正”如此总结他们与谣言的无硝烟之战:“新媒体时代新要求:不能让谣言飞一会儿,要让辟谣与谣言齐飞,才是对谣言最好的打击!”

微博催生辟谣达人

央视曝光暴雨图片“造假”的幕后

7月8日,央视报道称,6月23日下午北京遭遇强暴雨天气后,网友通过微博发布各处积水的照片,夸张的表示在北京可以“看海”。央视记者调查后发现,所谓的“北京暴雨七景”中竟有3张是假的。

在央视调查之前,6月23日23点,辟谣达人“点子正”就在个人博客上发文《北京暴雨照片造假有木有?!截图分析伤不起》,对这七张照片中三张照片的真实性提出了怀疑。

“我看到这组照片后,就发现有两张图片似曾相识。”今年40多岁的“点子正”从事媒体行业多年,通过图片检索他很快发现了,所谓大望路汽车被淹没的照片《大望垂钓》其实2004年7月10日的老照片,当时北京下大雨莲花桥下大量积水造成这种情况;另一张照片《安华逐浪》也是过去的老照片,“点子正”说:“《机场观澜》那张照片通过常识和经验能感觉出照片上的飞机不是来自首都机场,但是一直没有找到出处,后来一名首都机场工作人员通过博客和我联系,才知道是海南某机场被淹照片。”

央视一主持人因在微博上转发了此组照片,被“点子正”批评后很快道歉。“点子正”可以说是央视报道暴雨图片的幕后功臣。

谣言硬生生把他们恶心成辟谣党

在网上,“点子正”有一群战友,他们大多从去年年底起关注网上辟谣,并于今年5月成立了民间公益辟谣组织“辟谣联盟”,他们在新浪微博上建立同名微博作为辟谣阵地,这个组织中每个人都喜欢形容自己是“自带干粮的”。

“我们是被谣言逼得忍无可忍了。”“点子正”从去年年底开始在自己个人微博上发布了多篇辟谣文章,今年5月,原新华网财经评论员窦含章找到了他,商议成立辟谣联盟,再联系当时在微博上的辟谣活跃分子“吴法天”和“蔡小心”等人,原本孤军奋斗的辟谣控们随即一拍即合,纷纷表示赞同。

2011年5月18日,辟谣联盟成立并发表宣言对谣言“宣战”:“在新浪微博,涌现出许多个人辟谣英雄。他们来自天南海北,有律师、学生、记者、公务员、作家、金融界人士……他们有着各自的圈子和爱好,可是,肆意传播的谣言硬生生把他们恶心成辟谣党”,“这是一场蚂蚁对大象的战争。在参与辟谣的ID中,鲜有粉丝过10万者,而在造谣传谣大军中,粉丝几十万、上百万者比比皆是,谣言的转发评论量通常会是辟谣信息转发评论量的几倍”,“谣言已经成为微博一大公害”。

8位核心成员有一票否决权

“辟谣联盟"的成员来自国内外各行各业,网友各有分工,成立了分辨信息真伪的审核小组、具体参与管理微博Q群的执行小组、有了协调各种事务的秘书小组还有为联盟提供建议意见的顾问小组。根据辟谣联盟的执行组成员“小九”介绍,“辟谣联盟”定期在微博上发布辟谣信息,经过2个多月的经营、口口相传和媒体报道,如今辟谣联盟的三个QQ群已经将近爆满。记者探访中发现,群里的人员大多数未曾见过面,但都为"辟谣事业"忙得不亦乐乎,找寻线索、搜索证据,探讨对疑似谣言的看法,交流辟谣经验,聊天拉家常,气氛轻松活泼,在这里40多岁的"点子正"被称呼为"点子叔",33岁的"吴法天"则被大家亲切叫做"小天天"。

记者在他们的宣言里看到:“辟谣联盟并不是一个严密的组织。在标签中加入“辟谣联盟”就算加入,在标签中去掉这四个字,就算退出。它是以公益为目的、以真实为生命的组织;它期望发挥辟谣信息汇总、谣言举报信箱、谣言分析智库、谣言揭露窗口和辟谣者交流平台的功能。”

但核心团队只有8人,其中有媒体人士、法律人士、历史达人、国家问题"专家"、语言专家。执行小组负责人“月邪”这样解释八名核心成员的价值:“8个人像联合国五个常任理事国一样具有一票否决权,对每一条辟谣信息的最终发出,进行最终的确认,以保证我们每一条信息的严谨,准确和有说服力。只要有一人反对,辟谣信息就不能发布。”

对是否介入“郭美美事件”投了反对票

“点子正”和“吴法天”最近接受记者采访时表示,他俩最近在郭美美事件中就投了反对票,使用了否决权。

6月22日早上,如每一次关注网上热点事件一样,八名核心成员虽身处北京、沈阳和荷兰各地,但同时对当时刚被网友曝出的“郭美美”事件进行投票,以决定是否介入进行辟谣。按照“辟谣联盟”盟规,只要有一个人投出反对票,就不介入此事。“吴法天”回忆说:“郭美美这个事情,我投反对票是因为当时事实不清,没有确凿的证据。不过现在回过头来看,这个事件中还是有谣言的,比如开始说郭美美是郭长江女儿,郭子豪是他的儿子等等,现在已经有人整理出此事中的近二十个细节系谣传。”“点子正”说:“只要没有确凿的证据,就不能辟谣,我们只用证据说话。辟谣没有立场,信息只论真假。”

其余六人投票结果,两人至今也不知道,因为按照"盟规",这一结果只有收票义务工作人员才能知晓。

造谣可以无理,辟谣必须有据

6月28日,点子正再次通过照片作为突破口,点到一则谣言的死穴。当天多位微博用户发布信息称转载深圳媒体报道称“重庆某夫妇婚后八年未育,因唱红歌6个月后喜得贵子”,“经过核实,深圳这家媒体根本没有刊登这则新闻,这个消息最初来源是一个论坛社区。”

“点子正”顺藤摸瓜继续寻找这条假消息的死穴,发现这则假消息所用孕妇在病房照片是某地财政厅农村孕产妇住院分娩补助项目进行绩效考评的一则新闻中的照片。“造谣可以无理,我们辟谣必须有理有据。”点子正说。

“有些事件很快就能查出真假。”7月4日,“辟谣联盟”在微博上发表了一条新的辟谣信息,有网友在论坛上发布了一张女子裸体接受询问的图片,未加任何说明,在网友评论留言中许多网友认为此事发生在中国,某主流网站也给此图配标题称“北京扫黄”,并可链接到一篇近期北京警方扫黄新闻报道。

“其实这件事情发生在越南,我们只用了20分钟就找到了图片出处。”“点子正”告诉记者,找到图片出处后,上面越南文字自己并不认识,辟谣联盟中的博友就通过翻译软件翻译出文字内容,并发现越南参与这一事件的7名警察已经被处理,“辟谣联盟"发出辟谣信息后不久,辟谣控们发现曾发布图片的网站也发现了错误,并及时做出了更改。

和传谣者沟通 要求删贴被拒

“有些事件一眼就能看出真假。”今年两件新闻热点事件中都曾传出让“吴法天”哭笑不得的谣言,李刚之子李启铭撞人案件曾传出李启铭被判处有期徒刑三年监外执行的谣言,而药加鑫一案也曾传出药家鑫监外执行的谣言,“这些谣言仅凭法律知识就知道肯定是不可能的,两个谣言如出一辙,都是在未判决前传出谣言,如药加鑫案故意杀人案件不可能有这一量刑档。”“吴法天”为中国政法大学副教授,专业方向是证据法学,他说:“我算是专业对口,我辟谣的领域主要是社会事件和与法律相关的事件。”

昨天记者搜索“李启铭”和“三年”两个关键词,看到直到今年5月份还有人在散发“李启铭被判三年,还是监外执行,天理何在”的帖子。而早在今年1月30日,李启铭已因交通肇事罪判处获刑6年。

“李启铭宣判前,我曾直接和一位传谣者通过微博私信有过沟通,对方是北京的一位教授。”“吴法天”说:"当时我私信和他说,谣言已经被澄清了,我也和代理律师联系了,该教授回复称,很尊重我的专业精神,自己也已经知道这些情况,只是想通过这种方式表达自己的观点,使事情向自己努力的方向发展。"“吴法天”要求对方删除这条不实信息的要求也被拒绝,他谈起此事非常气愤:"正确的观点不能用虚假的证明来证明,如果真相足够有力,为何用谎言增添力量?用谣言包裹诉求,会严重削弱注主张的正当性和合法性,甚至害人害己。”

新浪辟谣7人组 24小时连轴转

拥有100%证据才辟谣 需总编辑亲自签字

新浪微博辟谣组成立于2010年11月份,比起“自带干粮”的民间辟谣组织,他们则是专职人士,7个年轻人每天要面对新浪微博平台上数量庞大的用户群和发布信息。微博并没有下班休息的时候,辟谣组组长谭超告诉记者“晚上10点多还是发微博的高峰。”所以24小时轮班倒就是他们的工作状态。当记者想向谭超要一张辟谣组7人全家福时,谭超面露愧色:“这个还没有呢,因为有人上夜班,凑不齐。”

日本震后谣言倍增 辟谣小组增加到20余人

新浪辟谣小组成立并没有特定的事件,“原因就是微博上传播的谣言得管管了,不然会影响这个优秀的平台。”谭超说。去年11月,7名有着外语特长或搜索能力强的精兵强将被从各个部门抽调而来。"微博上谣言的流通速度和广度与传统方式肯定不同,微博可以很快地转发,有的人的粉丝数量众多。”谭超告诉记者,现在新浪一条比较吸引人眼球的微博,几分钟内就能转发上千条,“去年有一条,24小时内转发超过几百万条。”而面对这样的海量工作量,谭超坦言,压力很大。

新浪辟谣小组也曾人丁兴旺,今年日本大地震后,各种有关震后的消息满天飞,其中谣言数量也倍增,辟谣小组也从各个部门抽调精兵强将,增加到了20余人。日本大地震后,一则广为流传的谣言是“70%福岛核电站留守人员可能在2周内死亡”,引起网友的质疑和恐慌,“这则消息就是新浪科技频道的同事调查发现,证实是谣言的。”谭超介绍,经过层层寻找,最终找到这则消息来源于一家美国免费信息发布网站,不具有任何权威性,并监控美国和日本主流媒体,也未发现该信息。3月18日,新浪官方辟谣微博发布信息称,“该消息可能是对媒体报道的夸大或误传。”事后证明,这确实是一条假消息。

“现在各个频道看到自己领域的谣言都会报给我们,也会用本频道的专业知识帮我们核实。”对于民间辟谣网友需要借助翻译软件等工具,新浪微博辟谣小组则要更专业,谭超说:“新浪有翻译中心,他们会负责各种语言的翻译。”

外地同事可亲自前往求证 城管打人原是高空坠物

今年4月12日,新浪官方辟谣微博,披露了一则谣言,“有用户在微博发布一张老人头部受伤照片,称是被城管殴打所致。”记者看到这张照片中,一位老者坐在地上,头上满是鲜血。发帖网友还借照片发挥:“中国城管,你们真的不能再这么干下去了,老头只是卖了几个自家瓜菜,为了一口饭吃,不想给国家添麻烦,他并非是为了发财啊,你们也下的去手? ”

“这样的图片和文字很容易激起大家关注,不过据我们之后调查,这是一个彻头彻尾的谣言。”谭超告诉记者,经多方查证,该图片所反映的事实应为“上海96岁老人沈根夫被高空飞落腐乳瓶砸伤”。

谭超说,2005年9月22日当地媒体确有报道《高空飞落腐乳瓶 96岁老人出门被砸瘫倒在地》,我们也找到了当事记者,他看到照片后确认便是高空坠物事件中的场景和照片。

随后,新浪在上海站的工作人员还特意持微博照片赴事发地普陀区邮政石泉大楼小区探访,该小区居民称图片内容确实是2005高空坠物事件,居委会徐姓工作人员也确认照片中伤者为该小区住户,但已过世。谭超说:“在对事实进行求证的过程中,我们的工作和记者很像。辟谣没有立场,信息只论真假,我们只用证据说话。”

一经查实待总编确认后或取消用户ID

“辟谣信息的发布,每一条都是需要我们总编辑亲自签字的,我也没有决定权。”谭超告诉记者,在辟谣小组成立之初,只有掌握了100%的可靠证据,我们才能辟谣。”

除了公开辟谣信息以外,新浪微博辟谣小组还会对发谣言的微博帐号进行处罚,昨天上午,一名微博网友因在7月7日发微博称,沈阳一拆迁写字楼突然倒塌,大批拆迁工作人员被活埋的消息不实,而被暂停微博发布功能一个月。据微博辟谣小组引当地媒体报道,该楼为用抓钩机正常拉倒,并非意外倒塌,也没有工作人员被埋。

记者看到,在新浪官方微博辟谣内容中,并不是所有造谣传谣者都被开出罚单,而有的则被直接取消用户ID,“这个也是由总编辑来定,他非常重视辟谣这块。”谭超告诉记者,判断是否处罚的标准是否恶意非常关键,而被取消ID的大多有着背后商业利益,如曾发现8名用户在同一时间发布相同内容微博,“称莞深高速公路广东省东莞市石碣镇路段发生离奇车祸,一辆载满乘客的大巴行驶中发出巨响后乘客全部失踪。”后经查该信息明显失实,其所附的链接都指向某网站广告。8名用户的ID均已被取消。

2011年7月10日《北京青年报》,记者李涛

http://blog.sina.com.cn/s/blog_53c7cd330100wq1f.html

作者: admin 时间: 2011-7-10 13:22

本帖最后由 admin 于 2011-9-26 19:36 编辑

【案例】

邵嘉翔

:一切不合理的垄断形式最终会被砸碎的。

@郭志明Derek

:这期《经济学人》的专题报告,探讨了新闻业的未来。其中一个有趣的观点,是互联网把新闻带回到大众媒体出现前的形式:新闻信息来自四方八面、大家一起积极参与讨论;只不过以前我们爷爷的爷爷只能跟同一条村的人互相讨论,现在我们可以跟不同地方的人互相评论。

原文转发(190)|原文评论(57)

8分钟前 来自新浪微博

转发 | 收藏 | 评论

作者: admin 时间: 2011-7-18 11:22

【案例】

新浪微博推出“举报身份”功能

2011年07月15日12:03 新闻晨报

见习记者 查睿

新浪微博中有一群经过新浪方面认证的实名用户,涉及各个行业领域,俗称“加V用户”。可是就在这周,细心的网友发现,在认证用户“V新浪认证”标志下,新增加了“举报身份”的功能,网友如发现此认证用户所认证的身份为假,可以进行举报。

记者发现,“举报身份”这个链接并不是一直出现在用户页面上的,而是需要用户将光标移至靠近“V新浪认证”标志附近才会显现。点击时就会跳出“举报身份造假”页面,除了最基本的“举报理由”外,“举报人姓名”和“联系手机”都被列为“必填项目”。在该页面的右下端,还标有“请放心,你的隐私将会得到保护”字样。

对于这一新增功能,新浪微博公关人员称,是希望以此来维护用户身份真实性,是微博在发展过程中的自我修补。自从“举报身份”推出以来,新浪微博方面已接受了不少用户的举报,但“本着保护当事人隐私的原则”,新浪方并没有向记者透露更多信息。至于对被举报的用户将如何处理,该公关人员告诉记者,微博方面将与当事人联系协商,但是否会撤销V字认证还有待商讨。“因为这个功能还刚推出,具体的数字统计还没有出来。”他告诉记者。“对新浪而言是规避风险的举措,对用户来说,你有维护身份信息的义务。”网友“鹧鸪溪畔闲读书”认为,除了微博方面需要负起认证真实性的责任外,用户也应该有主动更新身份的义务。不过也有网友发现新浪微博的手机客户端尚没有“举报身份”的功能。

http://news.sina.com.cn/m/2011-07-15/120322819944.shtml

作者: admin 时间: 2011-7-18 20:00

【案例】

新媒体蓝皮书《中国新媒体发展报告(2011)》发布

2011年7月12日

7月12日,中国社会科学院新闻与传播研究所、中国社会科学院社会科学文献出版社在北京联合发布新媒体蓝皮书《中国新媒体发展报告(2011)》。

《中国新媒体发展报告(2011)》通过专业视角和学者声音,基于事实、数据和深度,解读新媒体大势,纵论新媒体之道,盘点2010年以来的新媒体热点。该书分为总报告、热点篇、网络媒体篇、移动与电子媒体篇、借鉴篇五部分。主要议题有:2010年以来中国新媒体的三大发展特征,三网融合的国内进程和国外经验,美国政府大搞对华网络外交,美国之音“拟停对华广播”的真相及背后西方对华意识形态战的转型,微博“热”的“冷”解析,解密“维基解密”,中国网络舆论重大事件的传播特征,中国未成年人互联网运用,网络文化的九种形式及其特质,我国网络媒体从业者基本状况调查分析,网络意见领袖媒介素养与传播特征,中外电子书产业发展等。

该书作为国内惟一的新媒体蓝皮书,以年度报告形式梳理中国新媒体的全面发展状况,并发表最前沿的新媒体深度调查报告和研究成果。本书由中国社会科学院新闻与传播研究所所长尹韵公主持编撰,上海市社会科学创新研究基地·上海大学文化繁荣与新媒体发展研究基地协编,并由专业的数据公司提供调查支持。

中国社会科学院副院长李慎明专门发来贺辞祝贺该书出版,人民日报原副总编辑张虎生、人民网副总裁官建文、国家广电总局发展研究中心副主任杨明品等出席发布会并讲话,中宣部、国务院新闻办、中国少先队事业发展中心等相关部门负责人以及新媒体领域相关专家学者参加了发布会。

作者:赵光霞 来源:人民网 发布时间:2011年7月12日

http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/w ... d=367&siteId=21

作者: admin 时间: 2011-7-24 19:45

【案例】

财经网

:【目前找到的首条报告撞车事故微博,时间是昨晚20:38分! 】昨晚媒体报道所指事发时间均为20:34分。但今天官媒统一报道口径为20:27分——昨晚20:27分,一位家住事发地附近的网友拍到动车正缓行照片并发出微博:

@Smm_苗:狂风暴雨后的动车这是怎么了??爬的比蜗牛还慢…可别出啥事儿啊…

@记者刘向南:【脱轨事故第一条消息乃由微博发出】第一个报道脱轨事故的不是任何传统媒体,也不是几大门户网站,而是一个叫

@袁小芫 的微博网友。她在上海上学,暑假坐动车回福建。昨晚20时38分她发微博:“D301在温州出事了,突然紧急停车了,有很强烈的撞击。还撞了两次!全部停电了…”(

@新闻晨报)

原文转发(805)|原文评论(146)

收起 |

收起 |  查看大图 |

查看大图 |  向左转

向左转  向右转

向右转

29分钟前 来自新浪微博

转发(216) | 收藏 | 评论(56)

作者: admin 时间: 2011-7-25 11:37

【案例】

日本正式停止模拟信号电视转播

2011-07-25 05:16:39 来源: 钱江晚报(杭州) 有345人参与

核心提示:7月24日,日本大部分地区正式停止地面模拟信号电视转播,完全转用数字信号,地震重灾区将推迟至明年3月。截至23日,大约10万户家庭没有购买收看数字电视必要的设备。打电话咨询的民众中有30%对停止数字信号转播表达不满。

当地时间24日中午12时,日本大部分地区正式停止地面模拟信号电视转播,完全转用数字信号。

日本1953年开始模拟信号电视转播。2001年,国会通过相关法律,决定逐步实现全数字信号转播。2003年,东京都、大阪府和名古屋市开始同时使用两种方式转播,2006年扩大至全国。

由于3月地震和海啸,在宫城县、岩手县、福岛县三个受灾严重地区,数字信号转播终止时间推迟至明年3月。

日本电子信息技术产业协会统计,平板电视国内发货量6月为283万台,比去年同期增长74.2%。

共同社报道,广播电视行业估计,截至23日,大约10万户家庭没有购买收看数字电视必要的设备,包括接收器和天线。

日本政府总务省24日说,当天零时至正午,数字电视咨询中心接到众多咨询电话。打电话的民众中,30%不满停止数字信号转播,另一些人不知道应该如何接收数字信号和使用相关设备。

http://news.163.com/11/0725/05/79PKFTO30001121M.html

作者: admin 时间: 2011-7-25 11:38

关注 关注他的微博 月君怡然 [网易江苏省连云港市网友]: 2011-07-25 07:19:12 发表 日本又给某国民众上了一课,告诉你们,可以停止模拟信号。顶[126]回复收藏转发复制

网易浙江省温州市手机网友 ip:124.160.*.* [手机上163.com看贴回贴] 2011-07-25 07:53:50 发表 日本人没有死人,塌桥,袭击,拆迁的事情吗?这么大点事也能上国际新闻顶[58]回复收藏复制

网易火星手机网友 ip:unknown 2011-07-25 07:06:41 发表 最后大部分不满意停止数字?网易细致些吧顶[56]回复收藏转发复制

网易辽宁省沈阳市网友 ip:59.46.*.* 2011-07-25 06:59:52 发表 在我这不会有的顶[39]回复收藏转发复制

关注 关注他的微博 1088725963 [网易陕西省西安市网友]: 2011-07-25 07:31:31 发表 打电话的民众中,30%不满停止数字信号转播,另一些人不知道应该如何接收数字信号和使用相关设备。

牛头不对马嘴的顶[28]回复收藏转发复制

作者: admin 时间: 2011-7-28 21:24

【案例】

收起 |

收起 |  查看大图 |

查看大图 |  向左转

向左转  向右转

向右转

38分钟前 来自iPad客户端

转发(1) | 收藏 | 评论

作者: admin 时间: 2011-7-31 21:03

【案例】

魏武挥:微博上的记者

众所周知的是,包括社会化媒体在内的数字媒体在改变传媒业。但我想,它对传媒人的改变恐怕是更深远的。这种改变,目前我个人还看不到是好是坏,但改变已经在发生。

在过去,很少有读者会特地关心是谁写的文章(除非这篇东西实在太石破天惊),一般人的注意力只在内容本身。要做一个名记其实很难,因为这需要一个记者持续不断地写出漂亮的文章,才会给人形成那么一点点的印象。而之所以电视台出镜记者/主持人更容易成名(试想一下凤凰台的吴小莉),就因为人们不可能在看电视的时候只听到记者在说什么而完全不留意记者的那张脸。白岩松开玩笑说,把一条狗放他的位置上一段时间,一定是条名狗。玩笑归玩笑,道理是确然的:在电视上,谁(who)比说什么(what)重要。不过,不是什么人都可以去做出镜记者的,这个岗位的名额,极其有限。

所以我大致可以这么说,在新闻报道领域,记者其实是幕后工作者。他们把所谓的事实真相推到前台,自己基本上处于一个“隐身人”的位置。成名的文字记者很少,而且一般需要很长时间的职业浸淫。

但随着博客、微博到来以后,记者正在走向前台。特别是微博,每一个文字记者,都有了这样一个机会:成为出镜记者。

在最近举国上下都在关注的动车事故中,一位记者(还不是新浪微博V字认证用户)在现场工作。他不断地用短信发送文字和照片来报告他的所见所闻。后来,他大概终于有了机会上了一下电脑,写了这样一句微博:“回到家里打开电脑,迎接我的是1114条新评论,5075位新粉丝,4463条提到我的微博……”

如果说那1114条评论、4463条转发,还是主要和内容相关的话,那么,5075个新粉丝,就主要和他这个人有关了。说得俗一点,他成名了。而按照他的自述,他所供职的报纸并非名闻遐迩的大报,而他本人,也一再说自己是“新手”,应该不是资深记者。

中国的媒体生态还颇有些大家都知道的规则:有很多话,并不适合由媒体发布。于是,自有了微博以来,在任何一个重大的社会事件上,我们都可以看到媒体人(主要是记者和编辑)在微博上极其活跃的身影。他们在用自己的账号发布各种他们认为可以和应该发布的消息,说的比自家媒体既多且快,引来的后果之一就是:有些媒体人的粉丝,比他/她所供职的媒体官方微博的,还要多。

一位网友提到了这样一个事实:“BBC的一位政治记者跳槽ITV带来的后果,就是BBC一下损失六万twitter粉丝,而且是白送给竞争对手。”媒体人正在比媒体更有大众传播力,记者,正在成为明星——我这里所谓的明星,指的是文艺圈那种经纪人+艺人的模式。

不可否认的是,微博是一种快餐式信息消费,140个字难以说明一个稍许复杂一点的事实。微博上的信息消费者也是一种“饥渴难耐”的心态。要在微博上做一个“名记”,需要懂得三个要诀:快、飞快、比别人快。

这其实是记者的看家本领:抢新闻。但媒体抢新闻到底还要过一个一个审核关,记者自己的微博,自己审核就够了。于是,微博上记者有时候也会说错话。一位知名媒体的知名女记者(14万粉丝)在这次事故中,就报错了一条消息。虽然事后予以更正,但影响已经由N多的转发传播出去了。这位女记者曾经是V字用户,不过也许想着重表明自家言论不代表所供职媒体的言论,故而自行去了V字——但到底,在事故现场的她,又是文字发布又是照片发布,很难讲究竟是职务行为还是纯属个人行为。

BBC记者跳槽所引发的BBC损失,从另外一个角度看,也可以说在催逼记者。未来的记者要求职时,媒体想看看其人有多少粉丝,应该不算过于荒诞。有时候我甚至会想,一个记者的价值究竟几何,微博粉丝会不会算变量之一?正如艺人是靠“知名”吃饭的一样,记者是不是也要靠“知名”吃饭?而这份知名,却是140个字打造的——这个就有点诡异了,吃文字饭的,结果靠140个字。

这个问题的答案可能是不会,特别对于专业媒体来说,还是要考察一下记者的某一行专业素质。但微博上如云的粉丝,成千上万的转发评论,会不会给一名记者带来一种“成名”的幻象?而这种其实殊无底蕴的“成名”,会不会给这个行当的职业心态产生一定的影响?

这个问题的答案可能就是:会。

http://club3.kdnet.net/dispbbs.a ... =7657723&page=1

作者: admin 时间: 2011-8-10 17:06

【案例】

北大新媒体

:【区分微博与SNS】

#CIC Panel#北京大学

@刘德寰 教授认为,不要混淆微博与SNS: 微博是情感、价值和事业的纽带,兼具大众媒体的功能,SNS则具自媒体的意义。微博的功能包括情感维系、价值的同一性、事业沟通、独特新闻热点发布;SNS的功能包括情感维系、朋友的生存关怀、朋友的小圈子交流、心情碎碎语。

22分钟前 来自新浪微博

转发(18) | 收藏 | 评论(5)

登录名: 密码: 找回密码|注册

评论 同时转发到我的微博

米果中国

米果中国 区分微博与SNS (5分钟前)

区分微博与SNS (5分钟前)

举报|回复

浅浅Tri 转发此微博:区分才能更精准。 (15分钟前)

浅浅Tri 转发此微博:区分才能更精准。 (15分钟前)

举报|回复

Deardeerbaby 真的如此吗?怎么看着怪怪的。 (17分钟前)

Deardeerbaby 真的如此吗?怎么看着怪怪的。 (17分钟前)

举报|回复

数据松鼠会 SNS更看重关系,而微博未来发展在于信息传递 (18分钟前)

数据松鼠会 SNS更看重关系,而微博未来发展在于信息传递 (18分钟前)

举报|回复

也累 说反了吧 (18分钟前)

也累 说反了吧 (18分钟前)

举报|回复

Lxjunaic

Lxjunaic SNS成自媒体了?我没看错吧? (18分钟前)

SNS成自媒体了?我没看错吧? (18分钟前)

举报|回复

作者: admin 时间: 2011-8-30 10:29

【案例】

Twitter成为纽约人飓风期间主要通讯平台

2011年08月29日12:15 新浪传媒

北京时间8月29日上午消息,据《纽约时报》报道,随着飓风艾琳开始袭击纽约,很多纽约人守在家中无法外出,Twitter就成了他们打发无聊时间的大型聊天室,他们在Twitter发微博,转发,然后再发新微博。

似乎每个人都在Twitter上讨论飓风艾琳,纽约市长迈克尔·布隆伯格(Michael R. Bloomberg)也在Twitter上贴出了自己的飓风预警演讲,新闻媒体也将Twitter作为记者的记事本,分享飓风的每一个动向以及造成的破坏。

很多无聊的纽约人截取了电影《后天》中的图片发到网上,Twitter经常成为重大突发新闻的发布平台,但现在也成为了很多虚假信息的发布地。

一张“飓风艾琳逼近北卡罗来纳州”的图片周六晚间开始在社交网络上传播,并迅速被上千人分享。该照片看起来让人胆战心惊,但其实是几周前在佛罗里达州西北海港彭萨科拉(Pensacola)拍摄的,和飓风艾琳并不相关。然而该照片还是在Twitter图片网站TwitPic上被浏览了27万次。

但并不是每个纽约人都在自娱自乐,社交媒体顾问莎拉·库里(Sarah Cooley)就表示:“这是在纽约市,我不会因飓风而在这自娱自乐,纽约市很多地方洪水泛滥,东南部岛屿长岛遭受了严重袭击。”(晓明)

http://news.sina.com.cn/m/2011-08-29/121523068767.shtml

作者: admin 时间: 2011-8-30 10:43

【案例】

微博渐成政府官员倾听民情服务民生新手段

2011年08月30日03:40 人民网-人民日报海外版

外交部官方微博

外交部官方微博

北京公安微博

北京公安微博

8月25日,杭州,首届“政务微博与社会管理创新高峰论坛”。

河南省新郑市副市长刘五一坐在会场一角,一边听着台上“突发事件如何用好微博”的讨论,一边用iPhone手机点评着嘉宾的发言:“早讲话,会讲话,讲实话。”这条微博数秒钟后出现在会场的大屏幕上,并迅速为场内和场外的人转发、讨论,成为“微政务论坛”话题传播链的一部分。这位现年50岁的副市长在微博上拥有66000多名“听众”。

像刘五一这样对微博饱有热情的官员,如今不罕见。通过开设微博与公众进行互动,已成为中国各级政府机构和官员的一种风尚。

“微风潮”悄然来袭

这股风潮,据人民网舆情监测室分析,从2011年初以来呈现出爆发式增长。截至今年8月1日,仅某微博中就有万余个党政机构和官员微博账户,其中副厅级以上级别官员266人,涵盖各部门和地区。

作为引领者之一,广东省公安厅

(微博)自去年8月率先开通微博,一年时间共发微博3597条,平均每天近10条,如今“听众”数量超过420万,影响力高居政务微博前列,极大地推动了警务工作、改善了警民关系。

“这些高人气的政务微博,或以亲民、务实的姿态与群众侃侃而谈,或以生活化、职能化的姿态为群众提供服务,在网民中塑造出一个个鲜活且具服务精神的政府机构和公务人员形象。”有专家如是评论。

“微力量”创新管理

微博上,出生于1955年的浙江省委常委、组织部长蔡奇被网友称为“蔡叔”,而他则常常以“同学们”亲切回应。

“政务微博和传统网站有很大的区别,就在于我们要走近民众,改变我们的学风、网风甚至政风。从这个意义上讲,政务微博实际上是促进了政府行为的变革。”蔡奇说。在他的身体力行下,浙江省组织系统90%的干部已有个人微博。

在不少地方的实践中,政务微博显示出不可小觑的力量。今年3月日本地震后引起的“抢盐潮”中,一名网友在微博上对蔡奇说:“蔡部长,现在全省在哄抢食盐,请省领导关注。”蔡奇回复:“请继伟省长关注。”很快,浙江省副省长郑继伟在微博上说:“已部署。”并告诉网友:“盐会有的,请参阅浙江在线。”

国家行政学院电子政务专家委员会副主任汪玉凯认为,政务微博正有力推动着我国政府治理模式的转变。近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化政务公开加强政务服务的意见》。“这正为政务微博提供了用武之地。”汪玉凯说。

“微政务”任重道远

虽然“政务微博”的发展正如火如荼,但并不意味着“微政务”未来一片坦途。

人民网舆情监测室的研究报告表明,真正通过微博平台进行政务沟通的习惯尚未形成,政务微博的关注度及影响力也有待提高。统计显示,在政务机构微博中,微博信息发布数在100条以下的情况占60%,而发布数量在500条以上的只占8%。

一方面,开微博总要面对一些过激、虚假言论,这样的压力令一些基层官员却步。另一方面,部分官员及研究者对政务微博的可控性、实用性也心存疑虑。中国社会科学院社会学研究所研究员单光鼐呼吁:“对其社会作用还要观察,不能估计过高,要作相对准确和客观的评价。”

汪玉凯建议,对于政务微博账号的维护和管理,应当建立起相应的工作流程与工作机制。

人民网舆情监测室秘书长祝华新表示,如果能通过政务微博,理顺民众的利益表达、诉求的机制,理顺了解决社会矛盾的通道,可能意义更大。本报记者 张意轩 王舒怀

已有9人参与我要评论

> 相关报道:

代表委员关注改善民生 通过微博征集民意

2月互联网十大热词公布 微博打拐折射民生热点

广东省委书记省长鼓励网民用微博反映民生热点

微博推荐 | 今日微博热点

http://news.sina.com.cn/c/2011-08-30/034023071556.shtml

作者: admin 时间: 2011-8-31 23:55

【案例】

外媒称社交搜索为科技业四大趋势之一

http://tech.hexun.com/2011-08-31/132995479.html

实时通讯正在逐渐融入我们的生活,而随时随地上网的时代也即将来临。Twitter让我们可以快速传播评论和链接,并提供了一种挖掘信息的全新方式。Facebook则可以帮助亲友随时了解彼此的最新想法,并分享生活中的照片。

就连电子邮件的使用方式也在发生变化。我们仍将使用电子邮件,而且短期内不会改变,但使用方式却更加接近即时通讯。这便引出了一个问题:我们未来将会使用什么工具?哪些新技术将催生新的行业?以下就是我的4点想法。

实时本地化信息平台

想象一下与Twitter类似的体验,包括来自你周围城市、城镇和乡村的最新信息,包括你希望与之保持联系的人和地点,这些内容都可以实时发布到你的手机上。很多人或许会说:“这很像Twitter,我们不认为有哪个平台能够取代Twitter。”我也是。

我认为Twitter将继续成长并发展,并将取代我们如今使用的某些信息枢纽。但Twitter无法做到无处不在,而且也难以在本地化领域获得同样强大的影响力。我认为真正的区别在于本地化社区如何使用技术来散布信息。我认为将有一家全新的企业涌现出来,并提供独特的价值。

社交搜索和挖掘

我的主要想法是,在不远的将来,我们不仅可以通过传统的搜索引擎获取信息,而且可以利用联系人获得相关内容。想像一下你从Twitter、Facebook和LinkedIn中获得的信息就不难理解这一点。我认为新的平台将能够在用户需要的时候为其搜集、组织并传播这些信息。搜索引擎中会包含大量无用信息,因此我认为社交搜索和挖掘技术肯定会有长足发展。

移动商务

5年内肯定会出现不同于今日的商务体验,尤其是在本地化领域。既不用现金,也无需电话订购,更不用排队,借助最新的移动商务技术,所有的购物体验都将整合在一个本地化商务网络中,将订单、支付、通讯、社交分享、折扣和推广信息统统纳入其中。而且这些体验都会针对每个用户进行定制,

汽车网络

通过网络来实现汽车间的通讯将从根本上改变我们的世界。我指的不是让汽车配备能够上网的屏幕,而是像谷歌无人驾驶汽车那样的项目。如果汽车能够接入网络并彼此展开通讯,从理论上讲就可以大幅减少事故发生的频率。每辆车都能够以特定的速度行驶,并保持特定的间距,而且不会改变预定目标。这将成为“交通2.0”。我相信这一天不会太远,并且将成为一个值得投资的领域。

作者: admin 时间: 2011-9-1 00:05

【案例】

丁龙江

:传统媒体“转型中”,媒介教育如何超前准备?

@清华尹鸿

:国际广播台成立了包括网络视频、互联网电视、IPTV、手机电视、新闻网站等在内的CIBN,启动全面转型。CIBN不是一个新媒体部门,未来五年将依托其传播语种、人才和媒体资源,建设成在全球具有影响力的国际传媒,CRI国际广播将被装进CIBN,将以互联网电视为突破口全面向新媒体转型。

8月31日 23:14 来自新浪微博

转发(48) | 评论(18)

8月31日 23:31来自新浪微博

转发(3)|收藏 | 评论

作者: admin 时间: 2011-9-4 11:05

【案例】

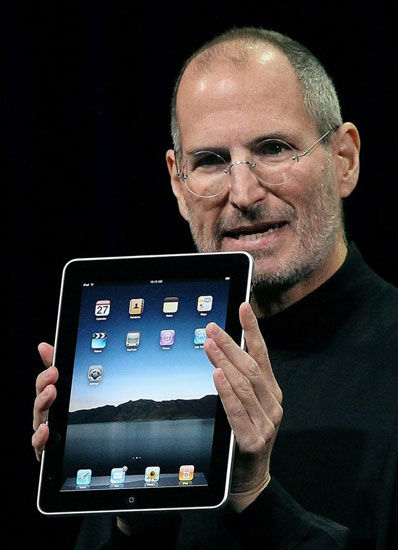

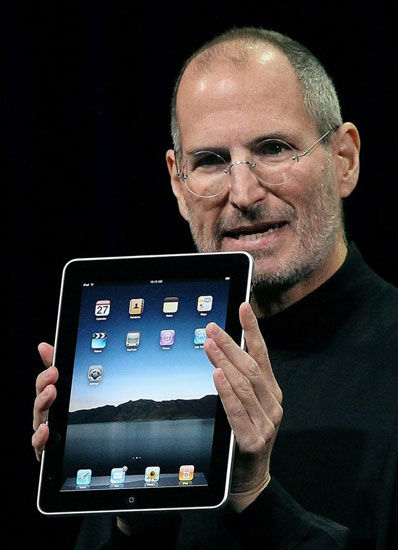

乔布斯改变新闻业 移动消费技术成传媒业一部分

2011年08月31日09:57 新浪传媒

乔布斯

乔布斯

乔布斯如何改变新闻业?

新浪传媒讯:据美国“波因特研究所”网站(poynter.org)8月25日报道,史蒂夫-乔布斯于本周三辞去了苹果公司首席执行官一职,然而他对于新闻业的贡献需要几年之后才会显现出来。

乔布斯的关注极大改变了新闻业

在过去的五年中,乔布斯执掌的苹果公司已经打破、改变并扩展了传统意义上的新闻行业。

苹果公司创新或者说至少重新定义了移动消费技术,并使之成为传媒业未来的一部分,而且还是它其中增长最快的一部分。iPhone与iPad创造了不可逃避的趋势,它们不仅仅是普通的移动设备,更是全新的产品类别,甚至是一种全新的内容经济。

iPhone并非是第一款智能手机,但是它却是第一款采用全屏触摸的智能手机;并且利用指尖的按压与滑动来代替传统的物理按键,而且也正是这款创新的手机唤醒了第三方应用程序无比强大的能量;即使作为苹果劲敌的安卓(Android)和黑莓(BlackBerry)也争相效仿其成功的软硬件设计与理念。

其实,iPad也并非开天辟地的创新;因为它完全借助了与iPhone一样的操作系统,以及应用软件环境。然而,从另一个角度来看,它却开创了先河!一种介于手机与笔记本电脑之间的全新产品分类。

当人们在家闲暇时,iPad已经成为众所周知最适合长时间阅读的设备。因此,纸质媒介的书刊、杂志受到了这位“新人”强有力的挑战,然而出版商们也从中发现了纸质印刷品向数字化转型的希望。

随着这种趋势的迅速蔓延,许多传媒公司都不得不向苹果创造出来的新型虚拟市场“拱手称臣”。在美国,大约有88%的报纸都已经设计了自己的iPhone应用程序;而这些公司中的绝大多数又在紧锣密鼓的制作针对iPad的应用程序。

同时,乔布斯不仅仅直接影响了新闻出版方式,甚至还与发行商直接合作。自从2010年iPad问世起,他就曾约见过来自《纽约时报》、《华尔街日报》、《时代周刊》等传媒巨头的总裁们。

乔布斯在当年的演讲中,将《纽约时报》的网页搬上了自己的keynote幻灯片中;但是,这个iPad第一款应用程序随后便因为仅仅提供了数量有限的“编辑推荐”文章遭到批评。乔布斯原本打算在今年与默多克一同见证英国《每日电讯报》在苹果应用商店的发布,但是疾病使他不得不放弃这么做。可是,他确实参加了早些时候与新闻集团共同举办的研讨会,并讨论了媒体定制iPad应用程序,甚至给出评论称:《华尔街日报》的iPad应用既慢又不好用。

这样苛刻的指责也许有些伤感情,但这也表明了乔布斯有多么关心这件事。他只不过是苹果公司的首席执行官,而并非某个新闻集团或者通讯社的副总裁。然而,他却主动与新闻行业的领导者会见,并迫切希望他们能够为这个新设备创造出最棒的阅读体验。按照他自己的话,他是在替新闻业者考虑如何尽一切努力保护这个行业。

乔布斯于2010年的一次大会上曾这样说过:“我们是在尽自己最大的力量来帮助《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》通过新的方式赚钱,只有这样他们才能继续将他们的报纸经营下去,我绝对是全心全意的”。

消息灵通人士曾在iPad上市之前就告诉《纽约时报》,乔布本人“深信新闻自由是民主的核心,但是这必须取决于这个媒体是否具有专业精神。”

作为回报,许多主流媒体都极力支持乔布斯。《财富》杂志主编安迪-舍沃(Andy Serwer)曾称呼乔布斯为“一个世纪只出一个”的发明家,并与爱迪生齐名。乔布斯曾在自己的笔记本上记录着一句默多克的名言:“他曾经创造了个人电脑以及笔记本电脑,然而现在他却在摧毁自己的创造;生活本身就是最不可思议的事情。”

由于乔布斯在苹果公司协助创造了许多产品,他关于创新的言论都值得被引用。这里与新闻届的朋友们共勉几句名言。

摘自1998年《财富》杂志:“创新与你花费了多少钱在研发上没有任何关系,当苹果公司创造出Mac电脑时,IBM公司所花在研发上的资金至少是我们的100倍。这不是钱的问题,而是关于人才、领导力、学习能力的问题。”

在2004年的《商业周刊》中,乔布斯讲到同一个话题:“创新可能来自于人们在走廊会面的瞬间;也有可能是在夜里10点半时打电话告诉别人自己的突发奇想;亦或是在冥思苦想之后突然的灵光乍现。创新也许是某人认为他想到了世界上最酷的点子,而组织6个朋友开一个临时会议并向他们讨教的结果。创新也意味着我们深思熟虑,严谨认真的态度。大家总是想着如何进入新市场,但有时候我们需要对此说‘不’,并专注于那些真正重要的事情。”

1999年,当苹果公司通过一切办法想要从上世纪90年代的糟糕境况中走出来时,乔布斯的讲话也同样适用于现在的报纸及传统媒体行业:“苹果公司的解药不是缩减成本,而是通过不断的创新来摆脱现在的窘境。”(斯年)

http://news.sina.com.cn/m/2011-08-31/095723081051.shtml

作者: admin 时间: 2011-9-5 23:37

【案例】

纽约时报集团推出“魔镜” 可在线“试穿”新衣

2011-09-05 10:37:54 来源: 中国日报网(北京) 有25人参与

核心提示:一边刷牙一边看着镜子浏览新闻、打折信息和时尚趋势,听上去是不是很酷呢?美国纽约时报集团近日就推出这么一款“魔镜”。

一边刷牙一边看着镜子浏览新闻、打折信息和时尚趋势,听上去是不是很酷呢?美国纽约时报集团近日就推出这么一款“魔镜”。

据美国媒体9月3日报道,为了开发出能让读者了解更多信息的新媒体,该集团下属的研发实验室一直在不懈努力,最近终于推出一款具有创新概念的洗漱镜——既不耽误用户刷牙或整理头发造型,又可供其阅读最新信息的镜子。

通过这面镜子,用户还可以观看视频内容,进行网上购物,记录自己的活动安排,并查询一些优惠券信息。

这款产品实际上分两个版本,一个是为用户提供最新的信息,另一个提供在线零售体验服务——即让用户在镜子前穿上虚拟的服饰。具体地说,产品上装有微软公司Kinect运动传感器和面部识别软件,可以读取站立在镜子前用户的信息,根据用户当时的穿着给出建设性的搭配意见或者是全新的服装造型设计。

此外,洗漱镜还会依据用户的喜好自动调节洗手间的照明设备等。有关方面称,他们目前还在测试这款人性化十足的产品,不久的将来就会将其推向市场。

http://discover.news.163.com/11/0905/10/7D6BIBBB000125LI.html

作者: admin 时间: 2011-9-6 00:22

【案例】

王明轩

:回复

@孙见春:手机电视是传统电视的巨大补充,红色多于蓝色曲线的积分面积,就是增加的价值!黄金时间几乎增加一倍! //

@孙见春:回复

@王明轩:恩,大多数人看手机电视会在睡觉前浏览。如果一档节目放在手机电视重播效果比较好。难怪你要电视台长们重视新媒体

@王明轩

:

#视频媒体的变革# 12.2.1、视频节目双向互动传播将是一个渐进过程。会有一个单向与双向共存的阶段,这就是节目播出双轨化,对应的就有两种编排与动态管理方式(明天详解)。于是就会出现收视曲线由单驼峰变双驼峰现象!前者在晚九点以中老年为主,后一个峰值在十一点中青年为主,后者的商业价值高!

收起 |

收起 |  查看大图 |

查看大图 |  向左转

向左转  向右转

向右转

8月24日 19:41 来自iPhone客户端

转发(31) | 评论(16)

20分钟前 来自iPhone客户端

转发(1) | 收藏 | 评论(1)

作者: admin 时间: 2011-9-6 10:25

【案例】

网媒大家谈:网络编辑要学些网页优化知识

2011年09月05日10:56 新浪传媒

网媒大家谈第二十二期:网络编辑要学点儿网页优化知识

嘉宾:李珍(微博)商都网频道主编

【导读】同样的网络环境,为何我做出来的专题打开速度慢?为何别人转载我们的原创新闻,搜索引擎排序却比我们的好?很多网络编辑都会遇到这样的问题。那么原因出在哪里呢?网络编辑也需要学习网页优化知识吗?本期网媒大家谈我们请商都网的频道主编李珍,为我们聊聊什么是网页优化,作为网络编辑应该从哪里入手学习网页优化知识,又该如何运用到实践中。

为什么要做网页优化?

修相科:什么是网页优化?

李珍:网页优化是对网站进行程序、内容、版块、布局等多方面的优化调整,使网站更容易被搜索引擎收录,提高用户体验和转化率,一般网页优化被称为SEO(Search Engine Optimization)。

修相科:为什么要做网页优化呢?

李珍:简单地讲,就是为了提高网站的PV,提高网站的IP,同时可以提高网站的权重,从而提升网站的alexa排名。

修相科:网页优化跟提供高PV和提高IP有直接关系吗?

李珍:这两方面没有直接关系,是间接实现的。网站优化大体上可以分为“网页优化”和“内容优化”两种。网页优化,使页面的打开速度缩短,让用户对此页面有好的印象(也就是用户体验)。内容优化,提高关键词在SE(Search Engine-搜索引擎)里面的权重,带来更多的PV和IP。他们之间是相辅相成的关系。网页优化之后,有利于SE的抓取。内容优化之后,会让关键词在SE 里面有好的排名,进而带来更多的PV和IP。

网页优化的标准是什么?

修相科:也就是说网页优化一方面是给用户更好的阅读体验,另外也给搜索引擎的抓取提供便利条件。这实际上是不是也跟报纸的版式类似?讲究版面语言,让报纸版面和排序更有条理。如何去判断一个网页优化好不好呢?

李珍:判断一个网站网页优化好不好的标准是:是否利于用户阅读,是否利于SE阅读。提升用户体验是一个持续的过程,开始是摸索阶段,学习其他网站好的方面。运营一段时间后根据用户意见和建议再进行改善,例如网站的颜色,板式、字体大小等等。最后形成自己的风格。是否利于SE,最简单的方法就是利用现有的工具,很多为站长服务的网站都会提供的,大家可以学习一下。

修相科:这个有没有指标性的判断标准?

李珍:是否符合网站标准,页面代码是否精练等等,最直观的标准就是看让SE抓取页面的时候,能否第一时间抓取到title、keywords、description等主要内容。

网络编辑学习网页优化有何意义?

修相科:网页优化除了技术来做外,网络编辑可以做哪些工作?很多人都有这样的疑惑,明明是我们原创的新闻,为何别人转载的却排在我们的前面。

李珍:网络编辑可以做的工作包括内容优化、关键词选定等。从SEO的角度来讲,原创本身就比较占优势。但为什么排不上去呢?而一些转载的能够排上去?如果两个网站都进行过页面优化,而且网站的权重一样,那么关键词就是一个很主要的因素,出现的位置,在文章中的密度,内链外链都需要考虑进去。

修相科:现在一些网络编辑方面的教材,只教一些基本的理论和网络新闻传播知识,对于这类内容涉及的都很少。但是对于网络编辑来说,掌握这页面优化的技能还是很有必要的,就像报纸编辑要懂版面语言,广电编辑要明白线性传播理论一个道理。

李珍:其实SEO的知识并不复杂,普通网络编辑没有必要去看复杂的代码,懂一些基本的html语言即可,重在实践,做多了就明白了。

修相科:有些新人还是不明白,以为做网络编辑就是把新闻发到网上就可以了,机械的工作,很多人做了一段时间就感觉自己入错行了,其实都是因为浮光掠影,没有碰到网络编辑进阶层次的内容。

李珍:这类知识在网络上一搜一大堆,现在的考核指标一般都是PV,而来PV最快的方法就是从SE来。目前来说,这是来PV最快而且不被K站的方法,当然,如果你SEO做的太厉害,那也可能被K站,还是要把握好一个度,用户体验最重要。

http://news.sina.com.cn/m/2011-09-05/105623106972.shtml

作者: admin 时间: 2011-9-7 01:07

【案例】

Journalists now love Twitter, but does this diminish the quality of reporting?Date: 05 September 2011 23:58

According to Cision’s latest annual survey of journalists on their uses and perceptions of social media, there has been a considerable rise in the amount journalists use social networks. Paul Miller, head of digital at Cision, discusses some key findings from the study, carried out in conjunction with Canterbury Christ Church University:

“As Twitter and Facebook appear regularly as sources across all types of media, it is not surprising that social media is now used regularly by 97 per cent of those surveyed, as opposed to 74 per cent last year. Twitter is the key social platform used by UK journalists, as opposed to their European counterparts who use Wikipedia most heavily.

“Maybe more surprising, is how resilient the traditional forms of communication between journalists and their sources, mainly PROs, has remained pretty much unchanged – with press releases and face-to-face meetings still firmly on the landscape.”

Miller says that it is interesting to note how the increase in use of social networks may be affecting the quality of journalism: “Most journalists cautiously agreed that social media encourages opinion-orientated journalism – 17 per cent strongly agreed and 69 per cent somewhat agreed. Opinions also varied about whether social media encourages ‘soft’ news as opposed to ‘hard’ news, although journalists were more likely to agree than disagree. Interestingly, there was a notable difference on this issue between journalists in large organisations (44 per cent agreed) and freelance journalists (57 per cent agreed).

For your work, what social media tools do you use in a typical week?

“So there is some concern about how social media can affect the quality of the journalism, and the recent riots in the UK illustrated how misinformation can be a major issue – especially when there is a big, fast-moving story. It will be interesting to see how this impacts on our findings in 2012.”

The survey showed, that in particular, social media platforms are very popular with radio journalists. Miller offers some statistics: “Radio itself is holding up incredibly well these days, with a staggering 91.7 per cent of the UK population tuning in every week (according to RAJAR) and radio journalists are the heaviest users of social media sites compared to their colleagues in newspapers and magazines, and they even use it more than social media journalists! It would seem that audience Tweets have taken up a regular place alongside, or even in place of, the traditional phone-ins and more recent texts.”

Social media encourages a focus on 'soft' news as opposed to 'hard' news

In conclusion, Miller says that social media is clearly being used as an additional resource for journalists rather than it replacing any other communication options. He adds: “It is being used alongside, not instead of, the range of well-established practices from search engines to drinks with PROs (no surprise there then!).”

Methodology

Cision Europe and Canterbury Christ Church University conducted a survey about the uses and perceptions of social media among journalists in four European countries: UK, Germany, Sweden and Finland. The total number of completed surveys across all four countries is 1,560 with the following country distribution: UK (667); Germany (189); Finland (448) and Sweden (256). Overall, the response rate was 5.3 per cent. The statistical analysis, based on a 95 per cent confidence interval, examined the differences and similarities between sub-populations of respondents. Respondents were taken from Cision’s media database of more than 1.5 million influencers globally. A detailed summary of the UK results is here.

Enjoyed this article? Click here to read more PR Review features

http://www.prmoment.com/745/big-rise-in-the-number-journalists-using-twitter.aspx

作者: admin 时间: 2011-9-7 01:08

本帖最后由 admin 于 2011-9-7 01:11 编辑

虚心老师

:回复

@范东升: 嗯,推特只是microblogging的一个品牌而已。 //

@范东升:原文是microblogging,不是twitter//

@虚心老师:这里的“微博”指的是推特吧? //

@北青Sw:我很好奇不用微博的那30%都是哪些人?

//

@虚心老师:这里的“微博”指的是推特吧? //

@北青Sw:我很好奇不用微博的那30%都是哪些人?

收起 |

收起 |  查看大图 |

查看大图 |  向左转

向左转  向右转

向右转

43分钟前 来自新浪微博

转发(17) | 评论(3)

15分钟前 来自新浪微博

转发 | 收藏 | 评论

作者: admin 时间: 2011-9-17 18:36

【案例】

数据驱使新闻革新

[/url][url=http://ijnet.org/zh-hans/blog/97021#][url=http://twitter.com/share]Tweet[/url][url=][url=]

[/url][/url]

14/09/11 Maite Fernandez

CC-licensed, thanks to Koen Vereeken in

Flickr.

不管你是否愿意承认,随着政府提供越来越多的数据,数据驱动型的报道方式将会越来越有价值。

对记者而言,将数据以有益和有价值的方式组织并呈现给读者将会是他们面临的一个挑战。

以下的内容来自美国华盛顿举行的“奈特-班滕奖(Knight Batten Award)”和

“新闻革新研讨会”数据类三名获奖者的分享。

海湾公民:自行车事故追踪

于2010年5月在旧金山建立的非营利性组织"海湾公民(The Bay Citizen)"报道与海湾地区九个郡相关的问题。

因此数据团队建立了一个自行车事故追踪

数据库,并使用

加州公路巡警关于这9个郡过去5年的数据。数据库展示相关热点,允许骑车人通过时间和地点进行比较、查看事故个案的细节、并允许人们自行报道自己遇到的意外。

《海湾公民》小组也分享了他们在这个过程中学到的内容。该小组在一个

博客中分享了如何建立自己的应用程序。不久之后,一个芝加哥的制作人在看到他们的博客后,利用该技术制作了自己的事故数据应用程序。

《德州论坛报》的访问量自2009年建立以来在不断的增加。这个非营利性企业将注意力放在了政治和政策上,并大量使用数据。

关注数据的页面是这个网站流量的一个重要驱动,它占据了网站每年访问量的62%。“数据对网站是极其重要的,”Miller说道。

《德州论坛报》最受欢迎的数据库当属其可供搜索的“

政府雇员工资数据库”,读者可以在这里查看德州超过66万名政府雇员的收入状况。2011年,这个数据库占网站总访问量的48%。

《卫报》数据库:调查国会议员的开支

Wells解释说,《卫报》现在也是一个数据供应商。在其

Flickr页面上,《卫报》数据库允许用户通过新闻机构的数据建立信息图表。

另外一个由《卫报》倡议的众包应用是“

调查国会议员的开支”。《卫报》鼓励读者从458832页关于英国国会议员开支的文件中寻找新闻线索。

《卫报》同时还建立了一系列基于“维基解密”

视觉化的工具。Wells展示了一副包括阿富汗自杀性炸弹袭击位置和其多年来日益增长的互动

地图。

This story was originally published in English, and translated by IJNet Chinese Editor Jingyuan Huang

话题:

标签:

作者: admin 时间: 2011-9-17 18:37

广西大学新闻传播学院

:

//

@向熹:新技术不仅改变媒介形态,也改变媒体内容生产模式。故对新技术研究与实践不能只盯媒介变革还要盯住新闻内容生产的变革。 //

@邓科_无眠之王:之前说传统媒体转型的一个方向是成为内容提供商。现在看来,即使生产内容,单向度与精英主义面临挑战,众包、web2.0是不得不纳入进来的模式

◆@国际记者网[url=http://weibo.com/verify] [/url]:#最新文章#【数据驱使新闻革新】不管你是否愿意承认,随着政府提供越来越多的数据,数据驱动型的报道方式将会越来越有价值。对记者而言,将数据以有益和有价值的方式组织并呈现给读者将会是他们面临的一个挑战。这里的几个例子展示了数据如何改变了新闻。详见http://t.cn/arapGx

[/url]:#最新文章#【数据驱使新闻革新】不管你是否愿意承认,随着政府提供越来越多的数据,数据驱动型的报道方式将会越来越有价值。对记者而言,将数据以有益和有价值的方式组织并呈现给读者将会是他们面临的一个挑战。这里的几个例子展示了数据如何改变了新闻。详见http://t.cn/arapGx

转发(75)|评论(16)9月16日 12:55 来自新浪微博转发| 收藏| 评论

作者: admin 时间: 2011-9-19 11:47

【案例】

北大新媒体

:【移动互联网入口之争硝烟渐浓】国内第三方手机浏览器中,UC、Opera mini等较早踏足,已各自分得一块疆土;而苹果、Google等厂商对中国手机浏览器市场虎视眈眈,并且凭借平台优势,通过集成的浏览器后来居上;百度、腾讯等国内互联网巨头也相继发布手机浏览器,取得战果不可小觑。

http://t.cn/ad2Wv3

作者: admin 时间: 2011-9-19 20:13

【案例】

◆@张志安[url=http://weibo.com/verify] [/url]:#丁磊中大讲座直播3#看到技术变革,我有时候有点担忧:作为网络技术公司,我未来的竞争力在哪里?Facebook的创始人1984年出生,全世界有7亿用户;微博2年不到已经改变我们的获取信息方式;我们今后能做什么?难道再做个facebook还是微博?我不知道,真不知道。但是,有个事可以肯定:内容为王。 转发(13)|评论(6)20分钟前 来自新浪微博

[/url]:#丁磊中大讲座直播3#看到技术变革,我有时候有点担忧:作为网络技术公司,我未来的竞争力在哪里?Facebook的创始人1984年出生,全世界有7亿用户;微博2年不到已经改变我们的获取信息方式;我们今后能做什么?难道再做个facebook还是微博?我不知道,真不知道。但是,有个事可以肯定:内容为王。 转发(13)|评论(6)20分钟前 来自新浪微博

作者: admin 时间: 2011-9-22 10:45

【案例】

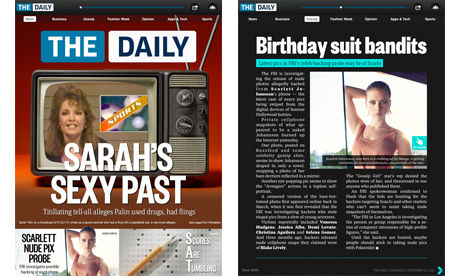

新闻集团iPad报纸《The Daily》在英国发布

2011年09月21日17:47 新浪传媒

英国版《The Daily》低调发布

新浪传媒讯:据英国《卫报》9月15日报道,新闻集团在美国发布基于iPad等平板电脑的电子报纸《The Daily》7个月之后,英国版《The Daily》也低调发布。订阅价格为每天0.69英镑,或者每年27.99英镑,但前期用户反应其本土化有所不足。

据悉,《The Daily》应用程序在美国的售价为每天0.99美元或者每年39.99美元。报纸的内容包括:新闻、商务、八卦、时装周、评论、应用技术以及体育版面,还有九宫格和填字游戏。

但是,新闻集团貌似还没有使英国版《The Daily》的内容本土化。报纸得到了Verizon Wireless公司赞助两周免费使用,这家公司在英国并没有业务。报纸的内容大都与美国有关,比如共和党政治活动、明尼苏达州的火灾、美国银行回收房产抵押等等,甚至连广告也来自美国:Fox公司Terra Nova系列电视和Droid的4G智能手机。

虽然,深受小报文化浸淫的英国读者可能会喜欢媒体爆料沙拉-佩林的艳史,以及斯嘉丽-约翰逊的偷拍风波;但是,可以清楚看出英国应用商店的部分读者对于美国的焦点新闻并不是十分感兴趣。

马克斯-伍德撰文称:“我不知道为什么会有人想看美国的八卦消息,美式橄榄球或者美国政治事件。”西蒙-考威尔也持相同观点,他写道:“奥巴马不是我们的总统,我们不关心也不想知道这些。”另外,也有不少读者对《The Daily》印象深刻,网友Chubbylove79称赞其版式的设计和内容:“文章很有力度,特别是911专题给我留下了深刻的印象。”还有网友littlechristy55认为:“其他出版商也应该来看看这个应用程序,以它为日刊、周刊、月刊及年刊的前进方向。”这说明,所有这些读者都期待更多英国有关的消息。

目前,《The Daily》已经被下载超过80万次。当2011年2月份首次发布的时候,新闻集团总裁鲁伯特-默多克曾豪言其投资了3000万美元,雇佣了100名记者,预计可得到每周50万美元利润的回报。而如今,虽然新闻集团拒绝明确公布任何详细的用户或者收入数据;但从5月份的分析师报告可看出,上个财务季度新闻集团亏损额约为1000万美元。

(斯年)

http://news.sina.com.cn/m/2011-09-21/174723194282.shtml

作者: admin 时间: 2011-9-22 10:47

【案例】

中央媒体数字化生存五问:内容为王时代正在回归

2011年09月21日10:20 中国记者

中央媒体数字化生存五问

在与多位中央媒体集团负责人和新媒体负责人的交流中,我们感到,在人们普遍关注中国互联网未来发展之际,有一些问题是报人无法回避的。报业还有明天吗?报业用什么和新媒体竞争?什么是符合纸媒自身特点的赢利模式?我们通过不断叩问,以期共同探讨中央主流大报如何在新媒体征程中立足更稳,走得更远。

□ 本刊记者 翟跃文 实习记者 李 婷

一问:报业还有明天吗?

对于这个问题,业界存在两种截然相反的观点。一种观点认为,在数字时代平面媒体都必然出局,纸媒消亡只是时间问题。另一种观点则相对乐观,认为当前中国报业市场发育还不充分,面对数字媒体的冲击,纸媒仍然可以通过增量突破,拓展自己的生存空间。特别是中央媒体这支力量,是党领导下的新闻事业的重要组成部分,是中国报业最重要的元素之一。中国国情决定中国的报业不会消亡和衰退。目前中国的报业至少还存在四方面优势:品牌优势、公信力优势、专业团队的职业素养优势以及资源优势。

也许有一天,人类完全实现了无纸化阅读,纸质媒体可能不复存在,但报业几十年积累形成的众多资源、巨大产业不会消亡,会以新的姿态投入到未来的竞争中去。在中央主流大报的老总中,持这种观点的人不在少数。《工人日报》社长兼总编辑孙德宏认为,在新媒体冲击下,很多报纸会消亡,但有两类报纸可能会继续生存下去,一类是服务性报纸,因其具较强的专业性无法被网络取代,这类报纸会因其强大的实用性而存在。另一类被他称作是精致的主流大报,可以引领读者在众多信息中选择最有价值的新闻,报纸可以帮助读者进行价值判断,这类报纸会因其独特的功能而存在。《法制日报》总编辑雷晓路也认为:新媒体是对传统报纸品牌的延伸和传承,传统报纸的权威性、影响力、公信力及其独特的品牌作用在当前依然是不可替代的,只要传统报业正视这种冲击,积极主动应对,把冲击变成动力,则可以在很长一段时期内,新媒体和传统媒体互动、共融、双赢发展。《科技日报》总编辑陈泉涌说:“科技新闻与其它新闻相比,在公众关注度上处于弱势,但科技对经济社会和人们生活的影响却越来越大,这就给科技类报纸以很大的空间。关键是要把自身的独有优势真正发挥出来,不断创新方法,以特色表达增强可读性,让公众感到科技并不神秘,科技就在身边。有些科技信息一般读者可能难以读懂,但科技界和企业界的人士则极为关注,有时一条科技新闻可以救活一个企业,可以催生一个业态,甚至可以影响一个科学决策,这就是我们所说的影响那些有影响的人。”

可以看到,尽管形势严峻,但主流媒体从未放弃过努力。在未来传媒格局的变迁中,中央主流大报作为现代信息传播的主力军和生力军,依然会在相当长的时间里活跃在中国传播领域。即使未来报纸作为纸质媒体消失了,但报业不会消亡。

二问:数字时代内容还能为王吗?

当人们已经开始接受“纸或亡,报犹存”的结论时,人民在线的实践让我们重新审视纸媒的真正价值何在。

人民网(微博)舆情监测室副秘书长单学刚(微博)向本刊记者介绍说,人民在线网络有限公司成立于2009年,是人民网控股的舆情研究公司,其前身是《人民日报》舆情监测室。舆情监测室创办了国家重点新闻网站首家舆情专业频道——人民网舆情频道,在频道上推出“舆情会商室”“地方领导留言板”等栏目,以及地方舆情支持系统、舆情监测案例库。经过两年的发展,人民在线已在舆情研究领域具备了一定的实力和影响力,其在业内具有较高知名度的研究产品《网络舆情》以及连续三年为《中国社会蓝皮书》撰写的年度中国互联网舆情分析报告都是地地道道的纸质媒体。虽然每年几千元的售价并不算低,但很受用户追捧。这充分表明,一个媒体不会因为是纸质品而缺少生命力,也不会因为是电子产品就生机无限,许多电子产品淘汰率要远远高于其他产品就是最好的例证。媒体真正的价值是它的内容、是信息量、是实用性、是附加值。

报纸之所以不同于一张白纸就是因为它承载着一定的信息量,这就是它的附加值。因此,纸媒能否生存下去,取决于它所能承载的附加值,而不只取决于介质形态。面对数字化冲击,纸媒真正的功夫应下在如何提升产品附加值上。这就是为什么当前不断有人提出要回归内容为王的重要原因。《中国青年报(微博)》常务副社长张坤就曾呼吁“原创内容制作为王时代重现”。可见,内容为王时代正在回归。

三问:报业用什么和新媒体竞争?

用深度应对快速和海量。

报纸的有限版面和网络的海量新闻形成鲜明对照,也成为制约纸媒发展的重要问题,但在一定条件下,优势与劣势是可以互相转换的,报纸要在海量信息与激烈竞争中赢得读者,必须扬长避短,用足自身的优势。

网络海量新闻常常导致大海捞针式的检索,使得获取有用信息的成本大大增加。报纸虽然不及网络时效性强,而且出于成本考量,也不可能无限扩大版面,但报纸的长项是做深度分析。

中央媒体长期培养和造就了大批具有专业素养的新闻人才,他们的专业素质和职业技能可以使他们及时、有效地抢占新闻的第二落点,挤干网络水分,把海量碎片化信息变成精细化、有深度的新闻,满足受众延伸阅读的需求。

言论让报纸旗帜高扬。

言论是报纸的旗帜和灵魂,也是抢占舆论场的利器。报纸要赢在网络时代,必须旗帜高扬,以言论引领舆论,使主流大报成为真正的“意见领袖”。

在这点上,《人民日报》作出了表率。除了“社论”“人民论坛”“今日谈”等品牌栏目外,还有“声音”“感言”“国际论坛”等栏目。每个栏目基本都有固定的版面位置,便于培养读者的阅读习惯和心里预期。

《人民日报》评论部主任卢新宁在一场演讲中说:党报评论就是要努力通过沟通交流,达到共鸣。在党心和民意的共鸣中间保持锐气,凝聚共识,才能制造更多的“同意”,形成更大的共识,让主流舆论的声音传得更远。

走报网融合之路。

新媒体时代,报纸要以整合面对挑战,走报网互动、报网融合之路已是许多报人的共识。报网互动是产业集群或传媒集团搭建全媒体数字化平台,通过将报纸、网络、手机等“捆绑”在一起,信息一次采集,整合利用,多次发布,形成合力,资源共享,效益最大。在报道内容和形式上各有侧重、内容共享,可大大增强主流大报的传播力。

媒介融合已经是大势所趋,更是报纸数字化时代的生存之道。

四问:数字时代技术可以带来怎样的先机?

多年前,曾经有一个报社分管发行的副总非常担心报纸内容上网后,读者有了免费的网上阅读,就没人订报了。事实是,网上读者大多是年轻人或以前并不了解这张报纸的人群,而原有的稳定读者群依然没有改变。这个例子告诉我们,这已是一个多渠道并存的时代,各种渠道间是竞争,是互补,也是创造。多一种终端,多一类用户;多一个渠道,多一种表达。

传播技术从助推到引领媒介发展经历了三个阶段,一是简单地把报纸复制到网上,即报纸电子版时代。那个时代的数字化仅仅是媒体搬家。二是建设报纸网站,建立公共服务平台时代。一些报社已经开发了手机报、博客、微博等拥有互动功能的传播新手段、新产品。三是开发新的产业模式的时代。让技术真正成为能为用户提供增值服务的工具。

数字时代媒体终端与娱乐消费平台一体化趋势越来越明显。《光明日报》基于云技术开发的光明云媒、新华社和《人民日报》先后投资发展的搜索引擎业务,都是因为技术背后带来的与大众消费服务融为一体的巨大商机。

纸质媒体要让新技术为我所用,就需要抢占更多引领潮流的终端和渠道。技术发展日新月异的今天,一种新手段可能在它出现那一天就已经开始走向衰落,更何况其追随者。在我们还热衷于谈论手机报、微博的时候,新媒体已经进入微信、米聊时代。新技术、新手段代表新的群体、新的声音,也意味着新的商机。

五问:什么是符合纸媒自身特点的赢利模式?

数字化技术在提高人们体验的同时,也催生了新的商业模式。建立良好的商业模式是产业得以稳步发展的关键。对于传统媒体而言,要适应数字时代并健康成长,不仅要具有数字化传播能力,更需要具备数字化生存能力。

中国日报网总裁张兴波说:两年前,当他们与苹果公司合作时,苹果手机还没有大规模进入国内市场,但在国际市场上却取得了惊人的成绩。在iPhone、iPad上的下载量相比较报纸发行来说,成本很低,而增长很快。一年内,国外客户端下载量增长70%,这种增长速度,对于报纸的发行来说,根本不可想象。

然而,话语权不代表影响力。怎样把话语权变成注意力,把注意力变成影响力,把影响力变成生产力,这是今天每一位媒体人都必须思考的。

文化体制改革步伐的加快或许给传统媒体带来变革活力与生机。中央主流大报要认识渠道价值,加快资本运作,建设综合信息服务平台,拓展媒介产业边界,有效扩大市场。加快资本运作步伐,就是要按新闻规律办事,按经济规律办事,让新闻产生真正的价值。

http://news.sina.com.cn/m/2011-09-21/102023191924.shtml

作者: admin 时间: 2011-9-25 22:09

【案例】

◆@尚道微营销[url=http://weibo.com/verify] [/url]:【微博的力量是博客的200倍】@程苓峰:1.能写并有意愿写有价值微博的人是博客的4倍 2.这群人的人均微博是博客产量的5倍 3.有时间并愿意读微博的人群是博客的2倍 4.适合阅读微博的场所和碎片时间汇总是博客的5倍——4*5*2*5=200 (via: 《微博改变未来》) by DCCI

[/url]:【微博的力量是博客的200倍】@程苓峰:1.能写并有意愿写有价值微博的人是博客的4倍 2.这群人的人均微博是博客产量的5倍 3.有时间并愿意读微博的人群是博客的2倍 4.适合阅读微博的场所和碎片时间汇总是博客的5倍——4*5*2*5=200 (via: 《微博改变未来》) by DCCI

转发(13)|评论(3)今天 21:00 来自时光机转发(5)| 收藏| 评论(2)

作者: admin 时间: 2011-9-26 19:37

【案例】

新闻阅读应用App News:自动推送最新新闻

作者:搜狐科技 发稿时间:2011-09-26 15:57:48 点击:33

【搜狐IT消息】北京时间9月26日消息,《移动新发现》介绍一款新闻阅读应用App News,向用户自动推送经过筛选的媒体的最新新闻,比如AppAdvice,、Macworld、148Apps或者Appolicious。

下载地址:http://itunes.apple.com/cn/app/id465609268

该应用鼓励用户在首次使用前先进行个性化设置,比如“在某一时段内不推送消息”或者“推送消息时仅发出声音提醒”等。

随后,在用户选择好的新闻站点有文章更新时,App News会自动发出推送提醒,用户可以随时点击进入查看。新闻会呈现在白色底页上,为了一下子抓住用户注意力。

用户也可以在导航栏寻找感兴趣的内容。

若用户需要切换文章,可以选择点击左侧的导航栏或者也可以使用手势命令进行操作(即向左或向右滑动屏幕)。

目前,该应用可以在App Store免费下载,大小为5.5M。 (何峰、凯文)

http://www.mittrchinese.com/single.php?p=143087

作者: admin 时间: 2011-9-27 19:26

[案例]

◆@南都全媒体集群[url=http://weibo.com/verify] [/url]:#南都全媒体之十大配套动作#全媒体人才体系。培养记者编辑的全媒体意识与思维方式,实现从责任编辑制到制作人制的制度转型。培养业务人员复合销售的能力,灌输全程服务的意识,最终实现把最合适的产品、服务,按最合适的方式、在最合适的时间以合适的价格和营销模式提供给最需要的读者、用户、客户。

[/url]:#南都全媒体之十大配套动作#全媒体人才体系。培养记者编辑的全媒体意识与思维方式,实现从责任编辑制到制作人制的制度转型。培养业务人员复合销售的能力,灌输全程服务的意识,最终实现把最合适的产品、服务,按最合适的方式、在最合适的时间以合适的价格和营销模式提供给最需要的读者、用户、客户。

转发(138)|评论(32)9月26日 21:24 来自新浪微博转发| 收藏| 评论(2)

作者: admin 时间: 2011-9-30 11:17

【案例】

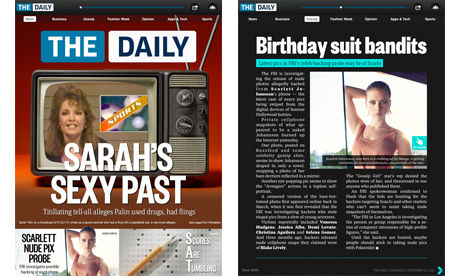

新闻集团iPad报纸《The Daily》在英国发布

2011年09月21日17:47 新浪传媒

英国版《The Daily》低调发布

新浪传媒讯:据英国《卫报》9月15日报道,新闻集团在美国发布基于iPad等平板电脑的电子报纸《The Daily》7个月之后,英国版《The Daily》也低调发布。订阅价格为每天0.69英镑,或者每年27.99英镑,但前期用户反应其本土化有所不足。

据悉,《The Daily》应用程序在美国的售价为每天0.99美元或者每年39.99美元。报纸的内容包括:新闻、商务、八卦、时装周、评论、应用技术以及体育版面,还有九宫格和填字游戏。

但是,新闻集团貌似还没有使英国版《The Daily》的内容本土化。报纸得到了Verizon Wireless公司赞助两周免费使用,这家公司在英国并没有业务。报纸的内容大都与美国有关,比如共和党政治活动、明尼苏达州的火灾、美国银行回收房产抵押等等,甚至连广告也来自美国:Fox公司Terra Nova系列电视和Droid的4G智能手机。

虽然,深受小报文化浸淫的英国读者可能会喜欢媒体爆料沙拉-佩林的艳史,以及斯嘉丽-约翰逊的偷拍风波;但是,可以清楚看出英国应用商店的部分读者对于美国的焦点新闻并不是十分感兴趣。

马克斯-伍德撰文称:“我不知道为什么会有人想看美国的八卦消息,美式橄榄球或者美国政治事件。”西蒙-考威尔也持相同观点,他写道:“奥巴马不是我们的总统,我们不关心也不想知道这些。”另外,也有不少读者对《The Daily》印象深刻,网友Chubbylove79称赞其版式的设计和内容:“文章很有力度,特别是911专题给我留下了深刻的印象。”还有网友littlechristy55认为:“其他出版商也应该来看看这个应用程序,以它为日刊、周刊、月刊及年刊的前进方向。”这说明,所有这些读者都期待更多英国有关的消息。

目前,《The Daily》已经被下载超过80万次。当2011年2月份首次发布的时候,新闻集团总裁鲁伯特-默多克曾豪言其投资了3000万美元,雇佣了100名记者,预计可得到每周50万美元利润的回报。而如今,虽然新闻集团拒绝明确公布任何详细的用户或者收入数据;但从5月份的分析师报告可看出,上个财务季度新闻集团亏损额约为1000万美元。(斯年)

http://news.sina.com.cn/m/2011-09-21/174723194282.shtml

作者: admin 时间: 2011-9-30 11:18

【案例】

美联社:移动设备为报纸创造绝佳机会

2011年09月22日15:46 新浪传媒

新浪传媒讯:据美国《赫芬顿邮报》9月14日报道,在美国丹佛召开的美联社编辑协会例会上,美联社新任主管们称,移动新闻设备为报纸和其它传媒公司在数字时代盈利创造了绝好的机会。

美联社总裁暨首席执行官汤姆-柯里(Tom Curley)表示,在与互联网的竞争中,传媒公司略逊一筹;但移动设备的出现为传媒公司带来新的契机。他说:“这次我们要更加精明,我们不会再有第三次机会了。”

《丹佛邮报》(The Denver Post)和《盐湖城论坛报》(The Salt Lake Tribune)的发行人兼美联社主席威廉-迪安-辛格顿(William Dean Singleton)认为,平面媒体在业内获利能力仍首屈一指,也不会被日后激烈的竞争所压垮。他说:“报纸不会消失,它们根本不可能‘死亡’,也不会走向‘死亡’;但报纸将会做出很大的改变。”

辛格顿同时也呼吁,新闻技术快速革新;他说:“我们必须在新的经济规则下寻找到一个经济的商业模式,这一过程是痛苦的。”辛格顿将新闻业面临的这种挑战比作“在峡谷上走钢丝”。

另一个转型信号是,在星期三早些时候,美联社编辑协会的董事们投票通过一项协会更名的提案。协会名称将更改为“美联社媒体编辑协会”,从而更好的反映出现在包括广播员、大学生和教授在内的新会员构成。

柯里表示,美联社将在下周宣布上述消息。届时,美联社将与其它合作报纸一起公布在移动设备上投放的广告。他向新任主管们保证,移动新闻设备一定会实现盈利。

甘尼特公司(Gannett Co)新闻部副总裁凯特-玛莉蒙特(Kate Marymont)指出,报纸应该将精力集中在它们能做得最好的事情当中,而将廉价的比赛比分和天气这些内容外包。她说:“我们的火力应该聚集在新闻业上,应该全力做好各项报道。”

尽管媒体主管们对未来表示乐观,但他们也坦言这条路将走得很艰辛;并预言,今后公司难免裁员,工作的重心将是新闻业。辛格顿说:“虽然这不是我们想要的工作,但这是我们必须干的工作。”(斯年)

http://news.sina.com.cn/m/2011-09-22/154623200265.shtml

作者: admin 时间: 2011-10-4 13:23

本帖最后由 admin 于 2011-10-4 13:25 编辑

【案例】

纽约时报:Mashable已成重要新闻网站(2011-10-04 12:37:14)  转载

转载

2011年10月03日 18:29 新浪科技微博

导语:《纽约时报》网络版周日刊文称,Mashable.com已从一家个人博客发展成为有关社交媒体和数字文化的知名新闻网站。该网站近期扩大了新闻报道范围,以期获得更大的发展。

以下为文章全文:

Mashable的创立

几年前,皮特·凯什莫(Peter Cashmore)仍与他的父母共同生活在苏格兰的一座小城市中,并筹划开设一个科技博客。然而,现年26岁的凯什莫已登上纽约92nd Street Y的舞台,采访86岁的大屠杀幸存者、诺贝尔和平奖得主埃利·维瑟尔(Elie Wiesel),而他们的话题是数字时代的道德规范。

在此次的访谈中,凯什莫非常放松,访谈在很短时间内就获得了成功。维瑟尔在访谈中则提出,如果摩西和希特勒使用了社交媒体工具来传播思想,那么世界将会变成怎样。

凯什莫表示:“全球性的对话正在加速,而Mashable是网络上的一股力量。”上月底,Mashable与联合国基金会及92nd Stree Y合作,在曼哈顿举行了为期4天的“Social Good峰会”。

许多名人参与了此次峰会,包括演员吉娜·戴维斯(Geena Davis)、环法自行车赛冠军兰斯·阿姆斯特朗(Lance Armstrong),以及网球运动员塞蕾娜·威廉姆斯(Serena Williams)。在会议期间,凯什莫通过智能手机查看了此次会议在Twitter上的受关注程度。他表示:“我们已经比查理·辛(Charlie Sheen)更重要,这表明我们可以推动对话,从而帮助世界。我们是一个全新的品牌,我认为这将使我们的活动成为主流。”

对凯什莫而言,社交媒体已经改变了人们沟通的方式,这也是促使他在19岁时就创办Mashable的主要原因。由于对学校生活感到厌倦,他从大学中退学,并开始撰写有关人们如何使用技术,以及社交网络世界的文章。由于他对一些网站融合(mash)数据和地图的做法很感兴趣,他将自己的博客命名为“Mashable”。

该博客每月的广告收入很快就达到3000美元,这使他可以雇佣另一名撰稿人。通过撰写有关各个社交网站,例如MySpace、Facebook、YouTube、Twitter、Tumblr、Foursquare和Google+的新闻,Mashable很快吸引了一定的读者。根据Compete和Quantcast的数据,到2009年6月,Mashable的流量超过TechCrunch,成为最受欢迎的科技博客。

“社交媒体大使”

随着雅虎等门户网站逐渐失去一些读者的兴趣,Mashable、Business Insider和Gawker等博客网站将目光瞄准了特定的人群,以吸引不同的广告主。分析师认为,Mashable的快速发展得益于高质量的搜索引擎优化,以及大量有关如何使用社交媒体工具的文章。此外,很多人受到Mashable的影响,他们在其他网站上分享并传播Mashable的文章链接,这进一步推动了该网站的增长。

ContentNext Media编辑及执行副总裁斯泰西·克莱默(Staci Kramer)表示:“在许多人还并不清楚什么是社交网络时,凯什莫和他的团队已经了解如何使用社交媒体。这带来了很大不同。他们在这一领域的名气及知识使他们成为社交媒体的大使。”

近年来,这一地位帮助Mashable与许多大品牌和传统媒体建立了合作关系,例如CNN和《今日美国》。去年10月,迪斯尼世界成为了Mashable奥兰多社交媒体会议的赞助商。联合国基金会发言人阿隆·谢里尼安(Aaron Sherinian)表示,由于Mashable拥有大量的网上读者,与Mashable合作在92nd Street Y举办此次峰会是合适的。

谢里尼安表示:“我们的使命是帮助联合国传播思想。力量正在转移,我们希望帮助联合国打破隔阂,使希望参与的人们能够参与进来。如果说有人能启动数字版达沃斯论坛,那么这将是Mashable。”

Mashable目前仍是一家私营公司,该网站已可以通过显示广告、营销活动,以及会议赞助获得足够多的营收。该网站目前约有40名员工。凯什莫没有透露Mashable的具体营收和运营费用数据,但他表示该网站主要依靠私人投资者提供赞助。通过稳定的营收增长和谨慎的费用管理,Mashable也能够实现扩张。根据Google Analytics的数据,上月Mashable的独立用户访问量为1700万。

扩大报道范围

不过,考虑到数字媒体行业的快速变化,目前尚不清楚Mashable是否能获得更大的成功,以及是否能继续发展。为了推动用户数增长,并创造新的广告营收机会,凯什莫上月为Mashable增加了新栏目,包括娱乐、联合国,以及国际新闻等。此外,他还聘请了PCMag.com前编辑兰斯·乌拉诺夫(Lance Ulanoff)负责新闻报道。

凯什莫表示,通过引入一些资深记者,他希望制作更多的原创内容。不过建设一家基于原创内容的优秀网站成本巨大。目前,Mashable并不以报道深度而知名,有时还因为报道缺乏力度而遭到批评。

对于凯什莫扩大Mashable报道范围的做法,Betaworks CEO约翰·波斯维克(John Borthwick)表示赞赏。他同时表扬了Mashable不引入外部投资者的决定。他表示:“这并没有成为他的阻碍。作为创业者,你需要掌控自己的命运。”

凯什莫还试图通过社交媒体平台找到创新的方式,与市场营销者更紧密地合作。今年2月,他终止了Mashable与Federated Media的合作,自行管理广告销售。

为了更好地推动广告销售,凯什莫聘请了来自道琼斯的资深广告销售专家肯·德特莱特(Ken Detlet)。德特莱特将与福特、通用电气和三星等知名消费类品牌合作,帮助消费者分享有关这些公司产品的信息。

数字广告公司Deep Focus CEO伊安·沙弗尔(Ian Schafer)表示,对于希望寻求社交媒体影响力的广告主来说,Mashable能带来很大帮助。他表示:“从权威角度来看,Mashable拥有大量读者。”

不过他同时指出,相对于起步阶段,Mashable的扩张将更加困难。他表示:“这不仅仅在于读者的质量,还要考虑到读者群体的规模。”他认为,在保持快速增长的同时确保质量并不容易。

凯什莫承认Mashable正面临挑战,不过他表示,他对于维瑟尔所说的“等待的重要性”印象深刻。在当前这一快速变革的年代,等待的理念已经逐渐消失。他表示:“等待具有价值。一些事情发生变化,另一些则不会改变。”(张帆)

http://tech.sina.com.cn/i/2011-10-03/18296139799.shtml

作者: admin 时间: 2011-10-9 11:47

【案例】

调查显示互联网已成为人们日常生活基本资源

2011年10月08日11:20 光明日报

调查显示:互联网已成为人们日常生活基本资源

调查显示互联网已变得同人们日常生活基本资源需求一样重要

为证明网络在人们生活中作用的不断增强,思科开展了一项国际工作人士调查,结果显示,三分之一的大学生和年轻专业人士认为互联网就如同空气、水、食物和住所等基本生存资源一样重要。

调查一:互联网是生活中的一项基本资源

空气、水、互联网:全球受访的大学生和员工中有三分之一(33%)认为,互联网就如同空气、水、食物和住所一样重要。约有半数(49%的大学生和47%的员工)认为重要性“非常接近”这一水平。

生活的每日给养:超过半数的受访者(55%的大学生和62%的员工)表示,他们离不开互联网,互联网是”他们生活中不可或缺的一部分“。

连接外界的新途径:如果被迫要在互联网与汽车之间做出选择,全球大多数大学生(约三分之二,64%)将会选择互联网连接。

调查二:互联网重要性堪比爱情和友谊

第一钟爱对象:全球受访的大学生中有五分之二(40%)表示,互联网比约会、与朋友聚会或听音乐更重要。

社交生活:全球超过四分之一的大学生(27%)表示,随时更新Facebook比聚会、约会、听音乐或与朋友外出更重要。

调查三:社交网络对日常生活的影响

Facebook交互:全球约有十分之九(91%)的大学生和员工(88%)表示有Facebook账户,其中81%的大学生和73%的员工每天至少查看一次其Facebook页面。三分之一(33%)表示每天至少查看五次。

在线消息干扰或打断:大学生们报告,在做项目或家庭作业时,会不断受到来自即时消息(IM)、社交媒体更新和电话的在线消息干扰。

工作即生活:有迹象显示工作和个人生活之间的界限变得越来越模糊,70%的员工在Facebook上会将其经理和/或同事归入朋友一栏,这表明分隔工作与私人生活的界限已经被打破。

工作中的“闲谈”:在使用Twitter的员工中,超过三分之二(68%)的人会关注其经理或同事的Twitter活动;42%会同时关注这两者的活动;三分之一(32%)倾向于对其个人生活保密。

调查四:使用移动设备访问信息

移动设备的重要性:三分之二的学生(66%)和超过半数的员工(58%)表示移动设备(笔记本电脑、智能手机和平板电脑)是其生活中最重要的技术。

智能手机和移动性重要性持续上升:全球调查结果显示,智能手机将超过台式机成为最流行的工具,分别有19%和20%的大学生将智能手机和台式机视为其“最重要的日常使用设备。”

http://news.sina.com.cn/m/2011-10-08/112023268114.shtml

作者: admin 时间: 2011-10-9 22:19

【案例】

一条被转发1300万次的微博,新浪微博官方的解释truant 发表于 8 小时 前

[url=]54[/url]

[url=]54[/url]

昨天我们报道新浪微博上有一条抽奖活动的微博被转发了1300多万次,是新浪微博史上转发次数最高的一条微博。经过简单的分析,我们认为这条微博在转发数量上有问题。今天我们从新浪微博官方了解到,他们这个数据是刷出来的,并给出了关于这条微博的数据。

他们在发来的邮件中说:

是活动被刷转发,因为游戏规则没有定义清楚,既没有限定需要加关注,而且还说被转发越多,中奖几率越高,就被人利用了。

情况是这样,一共15万人转发,一共转发1300万次,其中只有3000个是真实用户转发,一共转发9000次。其他均为水军或者机器,目前已经清理干净。

感谢!

被转发了1300万次的微博,其中只有15万人参加,这15万人中只有3000个真实用户,这些真实用户共转发了9000次。这就是这条微博的数据(数据时间截止到10月8号上午10点半左右)。

实际上,当我们昨天报道这件事时,已经有很多网友关注,并分别以膜拜转发量等微博参与转发,这时这条微博的转发数量已经过了千万。也就是说,真实参与进来的3000多位用户中,有很多是在过了千万次转发之后才转发的这条微博。那么基本上可以判定,在转发数破千万之前,99.99%的用户都是水军或机器。

那么什么样的用户才算是水军或机器?新浪微博官方是如何定义的?我接着向他们的相关负责人问了一些问题。下面是新浪微博相关负责人回复的邮件:

你好

1. 请问水军转发和机器转发是怎么定义的?是通过转发多次,还是通过帐号本身属性判定?

水军的帐号基本上都是机器(如一些微博营销软件)在维护,这些帐号从帐号本身的属性和他的访问行为及操作行为上都有一些明显的特征,如帐号的昵称、头像等都具有批量性,访问行为都与正常的浏览器访问行为有明显差异。

2、我看那条微博的转发数现在只有9000多了,这个帐号是否会进行什么样的惩罚处理?还是只默默的将转发数删掉?

这个活动所制定的规则本身就具有缺陷性:“被转发最多的“转发”,前三名每人获得iPid2一部”,必然会有一些人为了刷奖去购买或者制造机器账号抓发自己的微博。

3、似乎现在还有人在继续以机器的形式转发。

我们通过分析,发现了几个重点作恶的帐号,这些帐号虽然是正常人在维护,但是他们使用大量水军帐号转发自己的微博,严重干扰了微博的正常秩序,已经对这些帐号进行永久封禁。目前还残存的机器帐号我们正在进行处理。

4、对于这样的情况,微博方面是否有什么好的处理方式?

对于这种情况,微博已经采取了一系列的反垃圾措施,从技术和产品机制上进行优化,最大限度的防范机器帐号行为。

5、新浪微博官方对这些水军、机器的态度是怎样的?

新浪微博坚决打击这种水军、机器帐号,一经发现进行永久封号处理。同时,对于购买或雇佣水军的帐号进行相应的惩罚措施。

6、之前发给我的这个数据,是截止到什么时间的?

截止10月8日上午10点半左右

在昨天报道了这次事件之后,我们很快联系了乐荐网络创始人戴虎宁,让他帮忙分析一下这次千万次转发数据中的水分(当时没想到新浪微博官方会回应)。经过一晚上挖掘了240多万条数据之后,戴虎宁也得出了一些结论:

@豪门吉品鲍府 豪门1300万转发分析新鲜出炉!目前分析了240万次转发,参与人数4万多人 动态增长中请移步:http://t.cn/aFvKq8 已知规律:1. 每个僵尸转发次数集中在30次左右,2. 粉丝数0关注20以下的僵尸最多,3. 次抛型僵尸,微博数集中在30-40 4. 僵尸喜欢江苏和四川省 @36氪 @truant @techfans

现在我们也可以得出结论:这次千万次转发的豪门惨案,很有可能是@豪门吉品鲍府 的一次炒作行为,根据新浪微博回复的邮件,也不排除有一部分用户为了得奖主动去购买或制造机器帐户抓发自己的微博。新浪本身没有参与这次事件,但直到转发数过了千万他们才做出反应,速度实在有点慢。这次事件之后,那些专门做微博营销的公司在新浪微博上将更难做。这次千万级别的转发数,不但前无古人,恐怕也后无来者了。

目前这条被转发千万次的微博已经经过新浪微博官方的处理,只剩下9000多次的转发(链接)。

http://www.36kr.com/p/51815.html

作者: 刘海明 时间: 2011-10-15 09:58

【案例】

纽约

出版时间:2011年10月10日

推特:太大而成功无望?

纽约

出版时间:2011年10月10日

在推特的技术中心,250多位来自MIT和斯坦福的博士们在忙着梳理他们5年前创造的机器每天产生的2亿条推特。在推特公司,焦虑和乐观一直形影相随。它声称有1.75亿注册用户,但3月的数据显示,真正使用它的只有5000万人。让人们通过推特来了解新闻听上去很简单,只要把最热门的话题和过去两小时内转发率最高的推特显示给用户就行了,但是用户既想发现全球范围的事件,又想发现特别本地化的事件。对信息加以过度架构很危险,那样用户就不能像最初那样体验推特了,感觉它是一个自由、偶遇的聊天场所。有人认为,推特这一发明不像社交网络,更像电视,它是一个令人赞叹的进步,但是如果没有明确的频道就一钱不值。推特公司自己尚未想出发布公告的方式,一些以它为基础的网站却做到了从它那里割走有价值的发言。投资人Lindzon用两个美元符号作为代码,让用户加在他们的推特上,为商人发明了一种谈话方式。监视推特的平台TweetDeck眼看就可以卖广告了,推特公司才意识到这是它的生意,在5月花了4000万美元把它买了过来。来源:三联生活周刊[网友留言]

http://news.sina.com.cn/pc/2011-10-13/326/2413.html

作者: 刘海明 时间: 2011-10-15 10:40

【案例】

中国之声侯东合

:用做传统媒体的方法做新媒体,新媒体就衰老为传统媒体。用做新媒体的理念做传统媒体,传统媒体就质变成新媒体。传统媒体网站鲜有极成功者,根本原因就是其管理与运营依然用传统媒体的套路。用赶马车的方法开汽车,用使长城486的方法使IPAD2,那肯定要出问题。

◆@柒号公民[url=http://weibo.com/verify] [/url]:何加正主席:新蓝网究竟要做成一个什么网站?这个问题现在应该到了好好考虑的时候,是不是作为现有广电集团传统内容的积聚?这个是远远不够的,传统媒体办的网站始终走不出来,这是一个通病。 转发(2)|评论(2)39分钟前 来自新浪微博

[/url]:何加正主席:新蓝网究竟要做成一个什么网站?这个问题现在应该到了好好考虑的时候,是不是作为现有广电集团传统内容的积聚?这个是远远不够的,传统媒体办的网站始终走不出来,这是一个通病。 转发(2)|评论(2)39分钟前 来自新浪微博

作者: admin 时间: 2011-10-16 10:52

【案例】

社科院研究所新媒体年度报告:网媒转向主流

2011年10月08日15:16 中国新闻出版报

中国社会科学院新闻与传播研究所、社会科学文献出版社在京联合发布了国内首本新媒体蓝皮书——《中国新媒体发展报告(2010)》。新媒体蓝皮书指出,随着互联网的迅速发展和日益普及,网络媒体已成为新闻传播的强势媒体。

网媒从“草根”向“主流”转型

近年来,中国互联网的媒介角色发生了重要变化,中国网络媒体不仅在表达民意方面进一步延续其“草根”媒体的角色,其强大传播功能在重大事件和重大主题的新闻传播中也发挥着极为重要的作用,成为坚持主流舆论导向的不可或缺的主流媒体。

从2007年中国共产党第十七次全国代表大会报道,到2008年抗震救灾报道的“第一时间媒体”,再到2008年北京奥运会报道和2009年两会报道中功能全面凸现的社会化媒介。网络媒体在对一系列重大事件的新闻报道中完成了传媒角色的转型,从“草根”走向“主流”的网络媒体角色嬗变,进一步体现了新媒体的媒介功能与社会责任的融合,标志着网络媒体的日臻成熟。

电子纸有望形成产业链

新媒体蓝皮书指出,电子书、电子纸既是当前发展迅猛的新媒体形态,也是具有世界规模经济价值的电子产品。随着电子纸开发和应用技术的发展,无论从国内还是国际对这一领域的关注来看,电子纸都有望由产品的生命导入期向成长期迈进。

从技术的角度来看,电子纸研发商目前正致力于可卷曲性、可折叠性、彩色动态画面、不易破损材质的研究,这些也是电子纸产业未来发展所需要解决的最关键问题。可以预见,随着电子纸影像、存储技术和无线传输技术的进一步成熟,未来的电子产品有可能形成一种以电子纸为依托的产业链关系。在该产业链中,技术开发商、生产商、数字内容提供商以及信息传输服务提供商之间,将形成一种相互依存、紧密合作的伙伴关系。

手机电视将持续升温

新媒体蓝皮书指出,据初步调查,我国目前的手机电视用户为400万左右。同庞大的手机用户数量相比,这个数字显得微不足道。手机电视业务在我国的发展时间不长,截至目前,获得国家广电总局颁发手机牌照的共有6家,分别是上海电视台(上海文广集团)、央视国际、中国国际广播电台、南方广电传媒集团、云南电视台和北京电视台。

从未来手机电视发展的前景来看,手机电视业务将会持续升温。当前,国内外诸多手机厂商、芯片厂商、移动运营商等都积极支持手机电视的发展,消费者也表现出极高的热情。我国的手机电视业务在广州、四川、苏州、北京等地正在逐步推进。而诺基亚、TCL、联想等手机厂商都已开发出接收移动流媒体业务的终端。一些先期的市场调查结果也表明,有近41%体验过手机电视的用户愿意使用这一业务。因此,手机电视在未来有相当大的发展空间。

此外,3G技术的逐步推广将使手机电视业务得以普及。一旦3G技术推广,第三代数字移动技术会给手机注入新的活力。

作者:孟洁

http://news.sina.com.cn/m/2011-10-08/151623269067.shtml

作者: admin 时间: 2011-10-28 22:58

【案例】

洛平感言

:我们找到了一个根除痛苦的办法一一不玩了。也许要过很多年,才会开始追忆和后悔。 //

@传媒老王:这也是国内都市报前进的风向标和样本//

@南都全媒体集群 : 这是一个制造痛苦并不断去痛的过程 //

@王明轩 : 这将是一个痛并快乐的涅槃过程!

◆@传媒老王[url=http://weibo.com/verify] [/url]:南都执行总编庄慎之曾阐述南都全媒体集群十大动作:全媒体理念再造、信息集成中心研发与建设、南都报纸数字化和数字化内容跨区域整体输出共享、奥一与南都全媒体深度融合、全媒体组织流程再造、全媒体品牌再造、全媒体考核体系、全媒体产品再造、全媒体商业模式再造。。。。

[/url]:南都执行总编庄慎之曾阐述南都全媒体集群十大动作:全媒体理念再造、信息集成中心研发与建设、南都报纸数字化和数字化内容跨区域整体输出共享、奥一与南都全媒体深度融合、全媒体组织流程再造、全媒体品牌再造、全媒体考核体系、全媒体产品再造、全媒体商业模式再造。。。。

转发(63)|评论(21)今天 21:47 来自新浪微博转发| 收藏| 评论

作者: admin 时间: 2011-11-5 11:48

【案例】

香港娱乐圈引发手机隐私危机 祸起陈冠希亲密照

2011年11月05日02:45 四川新闻网-成都商报微博

陈冠希与嫩模谢芷蕙

陈冠希与嫩模谢芷蕙 陈冠希与新欢谢芷蕙亲吻

陈冠希与新欢谢芷蕙亲吻 对于陈冠希

(微博)与谢芷蕙

(微博)的亲密照曝光,又引发了香港地区娱乐圈新一轮的争议,因为此前谢的经纪公司发言人ADMOND曾称怀疑是谢的手机遗失才导致亲热照外泄,谢则表示手机内无艳照。由于此事件,导致香港地区娱乐圈不少丢失手机或微博账号的艺人,担心手机号码、照片会被泄露,曝光个人隐私。

担心手机号泄露

日前,古巨基透露有歌迷破解了他的私人微博密码,他担心艺人朋友的手机号会被泄露。他估计这个歌迷之所以破解他的微博密码,是因为最近他在微博上传一张照片,照片中有他登录的账号名称,利用这个名称取得他忘记密码的提示。“我的提示是我最喜欢的歌,歌迷就逐个歌名去试。”而他之所以知道私人微博被入侵,因有一个歌迷在讨论区得悉,通知其助手以及绯闻女友Lorraine,他随即更改登录名称及密码。他不担心与Lorraine的私信被公开,因为Lorraine没微博,只担心艺人朋友的手机号码会被外传。

手机遗失忙报警

与此同时,张智霖和袁咏仪夫妇近日也丢失了手机。日前,两人约好友黄佩霞

(微博)一同去爬山,不料袁咏仪坐出租车时遗失了手机,只好急忙报警求助。据了解,张智霖打了袁咏仪的电话很多次,最后手机被人关掉,他们怀疑手机已被人拿走,袁咏仪问记者:“有没有办法可以找到那辆出租车?”她说:“遗失电话都是其次,只是日前才备份过电话里的数据,但里面有很多儿子的相片,还有朋友们的电话,如果朋友被骚扰,真的不好意思。”

这件事让人知道底线是什么

作为香港地区娱乐圈的“嫩模女神”,周秀娜表示自己不认识谢芷蕙,不过她很同情陈冠希。“其实他只是摄影爱好者,是摄影的狂热分子。”周秀娜坦言这种事不分对与错,因为是情侣之间的事,可能是一种表达恩爱的方式。“我希望她(谢芷蕙)吃一堑长一智,我反正从小到大都没有用这种方式去拍照。这件事情能教人吸取教训,知道底线是什么。”

同为摄影爱好者,杜汶泽坦言自己没有胆量学陈冠希。“我和他都热爱摄影,但对象不同。我的对象是工作上的合作,只喜欢在片场周围拍摄。”至于陈冠希这样做是否会伤害到别人,杜汶泽诚恳地表示:“人生有好多伤害都是暂时的。”

成都商报(微博)记者 任宏伟 实习生 张芝花

http://ent.sina.com.cn/s/h/2011-11-05/02453471049.shtml

作者: admin 时间: 2011-11-8 21:22

【案例】

◆@北大媒介观察:【新媒体的强与不强、变与不变】#北大记者节#叶蓁蓁:新媒体的强:把过去沉默的大多数的声音传达出来;不强:常常把理性的声音淹没。新媒体的变:网络舆论动摇了一切旧的权威;不变:打倒一切旧权威的同时陷入迷茫,期待新的确定性和可靠性出现。 转发(26)|评论(7)今天 11:48 来自新浪微博

作者: admin 时间: 2011-11-9 10:27

【案例】

解密提升网站流量秘密武器:内容仍是王道

2011年11月07日11:44 新浪传媒

新浪传媒讯:据美国报纸《编辑和出版商》10月27日报道,随着印刷广告的日趋衰退,出版商们越来越关注在线广告;想要以此来挽回损失的收入。但是,出版商们需要表明自己的网站可以吸引访问流量,那样他们才能负担起在线广告的高额费用。通过探索一些新的领域,如搜索引擎优化、社交媒体及快速反响代码等,报纸都正在寻找各种各样的方式,来吸引更多的读者和广告商访问他们的网站。

内容仍是王道

网络总编辑吉米-奥尔(Jimmy Orr)表示,与三月份至七月份的年增率相比,《洛杉矶时报》网站(LATimes.com) 每月访问量以35%持续增加。七月,网站访问量创了新记录,仅仅25天点击量就超过500万。在访问最频繁的前十大新闻网站中,其一直位居榜首。奥尔说:“我们的首要战略是继续推出世界一流、荣获普利策奖等等我们都众所周知的新闻,但同时我们还要更积极的报道一些即时新闻——在网络时间。”

赫斯特旗下广告与营销的执行副总裁兼首席营收官约翰-奥洛连(John Loughlin)称:“广告商与本地读者及关键人群都对我们所增加的范围作出了反应,对于我们的广告客户,这些人口统计及本地地理统计总是十分诱人的;它们可以帮助我们发掘新的客户,于是我们的收入也相应增加。”

《西雅图时报》新闻报道作品的执行主编Suki Dardarian透露,他们网站(SeattleTimes.com)的最大资产也是他们的内容。她说:“无论在出版物还是在网络上,我们都创作了许多优秀的新闻,读者一定会关注的。”根据“网站分析专家”Omniture的一项报告指出,SeattleTimes.com一个月的平均浏览量超过了5100万。

通过提供移动网站及各种应用,例如华盛顿大学的体育运动应用程序,报纸也跨入了移动技术世界。Dardarian说:“在我们访问流量最大的领域中,其中一个就是大学体育运动。”其网站主页最近的一个重新设计包括,强调重要新闻故事,并且为新闻布局创设层次。

做一名语言专家

作为《圣彼得堡时报》(St. Petersburg (Fla。) Times)网络运营业务的资深编辑,John Schlander的工作便是“玩弄文字,看看效果如何”;这是《圣彼得堡时报》对其网站TampaBay.com实行搜索引擎优化(SEO)的另一种说法。

2010年6月,Schlander与TampaBay.com网站的前品牌经理Sonia Meisenheimer开始了解更多有关搜索引擎优化的知识。在2010年全球搜索引擎营销大会(SMX)西雅图高级会议上,他们看到了驻西雅图Optify公司的展位;这是一个帮助企业使用搜索引擎优化及社交媒体,来吸引更多网站访问流量及交流的公司。

Schlander说:“我们的眼睛一下亮了起来,我们有一个很大的动态网站,但我们需要工具。对我们来说,Optify组织严谨并易于使用。”

Optify公司CEO兼共同创始人布莱恩-戈夫曼(Brian Goffman )表示,与《圣彼得堡时报》合作意味着同即时新闻和爆炸性新闻打交道。他说:“这是一场与众不同的游戏,我们不知道怎样分级,也不清楚分什么级(某些新闻故事)。”

戈夫曼表示,报纸无法得到网站所需的流量,因而网站应该更突出一些。他说:“当你重点考虑搜索引擎优化时,就和高度编辑的观点起了冲突;但是约翰针对作家推出了一个系统,这个系统可以看到他们的文章排名。例如,搜索‘网站’与‘网页’,将会出现不同的搜索结果。作家应该使用人们正在使用的搜索措辞和表达方式,而那些不一定会在什么样本上出现。”

Schlander说:“一些行业在出版及网站关系方面不断有一些烦恼,新闻组织需要重现他们的商业模式,而且更少的抵制网络策略。而对这一切,搜索引擎优化就是一个机会。所以我说,‘不要害怕,搜索引擎优化不是好好写作的末日。’”

相反,当谈到搜索引擎优化时;他表示,记者仍可以具有创造性:关键词、网站头条、网页标题、网址等。他说:“我们只需要巧妙应对即可,毕竟,我们是与语言和措辞打交道的专家。”

自2008年开始致力于搜索引擎优化,TampaBay.com及其姐妹网站PolitiFact.com的独立访问者平均数量增加了一倍多。2011年7月,与三年前180万的数量相比,这一数字竟达到了420万。

Schlander说,“每个人都在谈论社交媒体,但是在TampaBay.com, 我们所有访问流量中,只有5%来自社交媒体网站。我们正在使用链接、搜索引擎及直接负载来不断增加访问量。”同时,Schlander也正在努力使用搜索引擎优化来增加收入。

戈夫曼说,“基本上,那就是我们做出的判断。我们将访问量转变为客户了吗?约翰需要的正是吸收当地流量,并且将他们发展为长期客户。”

其中一个例子就是TampaBay.com/thingstodo网站,它是特别针对当地读者网站的一部分,通过列出一些周末活动、孩子自由活动,与家人朋友在一起做的事情——从食物就餐、音乐、买卖购物、约会之夜、到佛罗里达旅行等等。据Schlander所述,它在广告商中间相当成功而且风靡一时。同时还有一个免费的手机应用程序,用户可以下载连接到该地区最好的活动、餐厅、景点,同时还可接受特殊交易及优惠券。

Schlander说,“我们总是在印刷物上得到(信息),可是现在互联网开放了,更多的用户可以更便捷的了解到信息;技术帮了我们。”

保护您的品牌

越来越多的报纸都使用二维码(QR codes),将印刷产品与网上资源联系起来,作为引导读者的一种方法。在网络趋势调查公司康姆斯科(ComScore)最近的一次研究中,六月份,美国有1400万手机用户扫描了二维码;占手机读者总数的6.2%。这项研究还表明,用户最有可能在报纸/杂志、产品的包装过程中使用扫描码。

总部在美国克利夫兰(Cleveland)的ViteroQR公司,为了将二维码推广给广大客户,关注于创造先进的技术及成功的营销策略。同时,公司又是Denso公司(二维码的发明者)的北美经销商。总裁兼创始人迈克尔-巴拉斯(Michael Balas )说:“我们保护您的品牌,确保它是一项积极、成功以及周密的活动。”

在从事二维码活动之前,巴拉斯表示:企业首先应该问一问,“对于我的二维码,我能做些什么,才能使那些装置有各种各样二维码程序的不同设备都能成功运作?一切皆由成功扫描二维码及尽可能频繁的扫描而开始。”

最近,巴拉斯在克利夫兰与The Plain-Dealer合作。他说:“我们已经戴了有色眼镜,仅仅将条码用来营销;但是对它们来说,这已经太多了。我们把条码放在一则新闻故事的底端,当你扫描它时,它会链接到相关网站找到视频和图片。我们可以时时对它进行追踪,看看那个条码被扫描了多少次。”他认为,这创造了一个“便携式的在线经历。”巴拉斯说:“报纸是起点,二维码不是一种威胁,而是一种相辅相成的关系。”

巴拉斯与美国报业协会(the Newspaper Association of America)出席了两场网络会议,在那里,他仔细检查了出版商如何使用二维码的种种细节。有趣的是,他被要求在第三次网络研讨会上进行示范。他说:“第一个问题是怎样用它来赚钱,你可以将代码放入汽车区、分类广告、房地产、食品和旅行等处。如果代码使用得当,生意就会越来越好,报纸也会吸引越来越多的眼球。”

巴拉斯指出,对于印刷读者和在线读者来说,二维码都是弥足珍贵的。他说:“那些坐在电脑前的人都是网络冲浪者,而那些扫描代码的人却是想要得到更多的信息;这些人被称作猎人,他们在寻找一些东西,来特定满足某种直接需求;而报纸需要适应那个市场。”巴拉斯接着说:“所有增加流量的趋势基本上都是言论,‘来看看我!’对增加流量来说,二维码是一种更直接的方法。只要发现,就可以进行扫描。那些和代码打交道的人都想了解的更多,而不仅仅满足于刚刚所看到的。”

成为发现点

当2009年《西雅图时报》与Outbrain进行合作时,这家报纸立马看到了效果。战略与产品开发副总编Heidi de Laubenfels说:“我们发现,点击率及页面浏览量在数量上都有所增长。”

Outbrain的策略是基于一个内容发现平台,自动将读者与报纸最好的内容在网站内连接在一起,并且将读者同其他网站上的已支付发行的文章联系在一起。而作为回报,报纸在收益上共享所得,开发一个新的收入来源。只需一个步骤,读者即可获得更加个性化的内容数据驱动选择,而报纸也会发现网站流量、收入、及忠诚读者都增加了。

当读者来到报纸的网站,然后点击阅览新闻时,他们将会在文章底部看到两组链接。在左边,是四到五个链接,可引导读者阅读《西雅图时报》的其他有趣故事,允许他们停留在网站,从而阅读更多的内容。免费服务继续帮助网站增加流量,并且促使更多的点击率。右边是由第三方付费的几个链接,没有广告横幅或其他使人分散注意力的图像,这一链接直接指向其他内容。

Outbrain首席运营官大卫-萨松(David Sasson )表示,通过将编辑和收入结合起来,促使网站流量增加是一个联合商业决定。Laubenfels称,Outbrain的收益模式,再加上它的简易可行,这就是它吸引报纸的原因。她补充道,“随着网站一年年的持续增长,我们选择对其做出回应并将其扩大;在数字领域,试验越多越好。”

萨松说,“我们发现读者并不想一遍又一遍地重复阅读同一件事情,那么,我们找到人们对什么感兴趣,人们正在读什么样的内容,或是人们已经读过什么样的文章,然后我们使这些保持新鲜。”

另一个保持内容新鲜的公司是Vertical Acuity,它的目标是:“非搜索网络”。其首席执行官Gregg Freishtat表示,在过去的五年里,搜索引擎在搜寻与提供内容方面,已经游刃有余;而这对出版商来说,却变成了坏消息。他说:“一个后退按钮实际上就是发现按钮,当你离开一个网站时,你实际上想要得更多,而不是更少。不是从一个网站到另一个网站,而是成为发现点。把内容带到你的网站上,消费者将会在雅虎和谷歌上花更少的时间,而在你的网站上花更多的时间。”

Vertical Acuity用两种方法来实现上述目标;一种数字保存工具可以使编辑将互联网上最热门的内容即时拖放到他们的网页,同时编辑也能控制这些内容什么时候、什么地点以及如何出现。第二个有利方法是公司的合作管理特点,这有助于出版商利用他们网站上并不拥有的内容来盈利;而且还可以将他们的内容在多家并不属于自己的网站上发表。出版商可以邀请并签订新的合作伙伴,管理及跟踪目前的合作关系,而且从两方面同时增加收入。

目前,Vertical Acuity已拥有100家站点的网络。Freishtat说,“这些网站的平均浏览量增加了15%至35%。”明年年初,他预计自己的网络将增加到1000个站点。Freishtat也与几家大型报业集团进行了会谈,包括商讨了发行《波士顿环球报》网站boston.com的最终计划。

Freishtat说,“对出版商来讲,长期前景是重新接洽读者,使读者不是从谷歌搜索开始,而是在其网站上直接开始阅览。为了使读者继续留在网站,出版商需要丰富他们的内容、意义;同时不断地变换内容,读者才会首先访问它们。”

聚焦报纸忠诚度

网络趋势调查公司康姆斯科为美国报业协会(NAA)进行的最近一项研究分析中指出,在第二季度,报纸出版商平均每月吸引年龄在18岁及以上的独立访问者数量为1.1亿——约占所有成年互联网用户的65%。同样的数据也显示了网站访问者的频率之高,达到每月平均41亿的访问量。

前NAA总裁兼首席执行官约翰-斯图姆(John Sturm)说道,“与报纸及各大著名报纸品牌相关的信誉明显关系到在线环境——将报纸网站与其他来源区别开来。”

康姆斯科行业分析副总裁安德鲁-利普斯曼(Andrew Lipsman)指出,可以通过时事新闻来提高网站流量。他说:“今年,由于英国王室婚礼及奥萨玛-本-拉登(Osama bin Laden)死亡,我们可以发现访问者数量飞涨;这两件都是重大事件。”

利普斯曼还表示,利用一种诸如康姆斯科的评级服务,出版商可以清楚明白策略及收入来源。他说:“我们对公司内外提供有竞争力的分析以及客户群分析,例如人口统计数据和行为参数;我们的数据通常用于在线广告及媒体规划。”利普斯曼补充道,出版商不应该忽视社交媒体。“每一次客户刷新他们的Facebook时,如果你的品牌能够置于他们面前,这都是非常有价值的。这样会使读者将报纸放在了心上,每次有人使用互联网,这部分人中37%的人都会访问Facebook。”

但是,出版商可能会错过那个良机。利普斯曼表示,“《纽约时报》的Facebook仅有150万名关注者,而相比之下,其他品牌可能会有500万;这与应有的忠诚度并不匹配。”

指引流量

有如此繁多的领域可以探索,一位秘密的业内人士希望出版商知道什么呢?Freishtat说:“出版商应该彼此合作,使尽可能多的人可以获得他们的内容。”萨松也表示:“分析或评论的文章更能吸引读者,而不是一篇仅仅在陈述事实的文章;他们想要一个新鲜的角度。对作家来说,使用Twitter来对网站发布内容和链接,也是十分有利的,人们都喜欢从众。”萨松还指出,与普通的文本链接相比,仅仅给新闻故事增加意象,这就有可能会使点击率上升25%。

戈夫曼说:“创造得以发现的内容,在内容如何被读者发现这点上,分布起着很大的作用。现在,对于读者想要读到什么样的新闻,他们有着众多选择。所以,我们必须使内容更容易接近读者——使用Twitter来提升内容,或是使用社交媒体来连接搜索。”

对于那些在新闻中心,可能会怀疑这些网络策略的人来说,拥有27年丰富经验的Schlander表示,通过将出版业务与网络运营结合起来,会出现令人激动的可能。他说:“我们所做的每一个改进,在流量增长中都已得到见证;而这一切都是由于我们思想的转变。”(斯年)

http://news.sina.com.cn/m/2011-11-07/114423426995.shtml

作者: admin 时间: 2011-11-12 11:38

【案例】

丁俊杰

:新与旧是相对的。黑白电视与彩色电视是什么关系?电视与电话是什么关系?我们需要探讨的东西太多。

◆@董崇飞[url=http://weibo.com/verify] [/url]:如果说传统媒体是黄河,新媒体是长江,那么新江老河定会东流入海,海纳百川融汇合一,融媒体。但现在江河各自奔东,交汇很少。不要指望站在传统媒体的河里捞新媒体的大鱼,要捞新媒体的大鱼,必须要全身赤裸跳进新媒体奔腾的大江里。新媒体发展路线图:多媒体~跨媒体~全媒体~融媒体!#第四届新媒体节#

[/url]:如果说传统媒体是黄河,新媒体是长江,那么新江老河定会东流入海,海纳百川融汇合一,融媒体。但现在江河各自奔东,交汇很少。不要指望站在传统媒体的河里捞新媒体的大鱼,要捞新媒体的大鱼,必须要全身赤裸跳进新媒体奔腾的大江里。新媒体发展路线图:多媒体~跨媒体~全媒体~融媒体!#第四届新媒体节#

转发(16)|评论(5)50分钟前 来自iPhone客户端

作者: admin 时间: 2011-11-14 20:00

【案例】

◆@DCCI互联网数据中心[url=http://weibo.com/verify] [/url]:【电视+平媒+广播+网站+微博+视频=?】湖南卫视2012招标提出“新传播组合”。看一组数据:美国43%在线用户会使用社交媒体与电视节目互动;国内:以步步惊心为例,微博相关话题数超0.1亿,均远超过其他信息。大事件和娱乐事件正在驱使电视、视频、社交媒体的整合成为一种必须。(回答@申音 #今日一问#)

[/url]:【电视+平媒+广播+网站+微博+视频=?】湖南卫视2012招标提出“新传播组合”。看一组数据:美国43%在线用户会使用社交媒体与电视节目互动;国内:以步步惊心为例,微博相关话题数超0.1亿,均远超过其他信息。大事件和娱乐事件正在驱使电视、视频、社交媒体的整合成为一种必须。(回答@申音 #今日一问#)

转发(445)|评论(65)今天 17:37 来自新浪微博

作者: admin 时间: 2011-11-15 17:57

【案例】

麦卡PULP

:庸俗不是罪过,失实和造谣才是罪过。无分内容种类,造谣者全都该死//

@张志安: 转,以警示!娱乐新闻的庸俗,是一大罪过;而失实,又是另一大罪过。//

@路金波: 搜狐在12日由编辑“史少楠”发布,经警告后删除。15日晨由编辑“孙阳”再次发布。这是有组织的肆无忌惮的犯罪。

◆@赵子琪[url=http://weibo.com/verify] [/url]:“隔着电脑,没有人知道你是一条狗”,这是互联网诞生时期的一句名言----但我想请问所有的网站编辑和CEO们,电脑后面真的可能是狗吗?难道不是一个活生生的人?隔着网络---20世纪最伟大的发明---人们就可以暴力、淫秽、为所欲为,而不受任何法律和道德的约束?----一个女演员致张朝阳先生的信

[/url]:“隔着电脑,没有人知道你是一条狗”,这是互联网诞生时期的一句名言----但我想请问所有的网站编辑和CEO们,电脑后面真的可能是狗吗?难道不是一个活生生的人?隔着网络---20世纪最伟大的发明---人们就可以暴力、淫秽、为所欲为,而不受任何法律和道德的约束?----一个女演员致张朝阳先生的信

转发(3883)|评论(1701)今天 15:55 来自新浪微博

作者: 刘海明 时间: 2011-12-7 11:20

【案例】

英国《卫报》:雅虎目光短浅死于安乐

2011年12月06日09:55 新浪传媒

导语: 英国《卫报》网络版周日发表署名查尔斯•亚瑟(Charles Arthur)的分析文章。文章认为曾经显赫一时的雅虎之所以沦落到现在这个地步,其主要原因就是目光短浅,安于现状、不思进取。

以下为文章概要:

在过去的十年中,雅虎在互联网方面没有做出任何轰动性的大事。

那为什么还有人想要收购雅虎?当周四各大通讯社报道黑石(Blackstone)、贝恩资本(Bain)等私募股权公司有意收购雅虎时,我在Twitter上的一个粉丝向我提出了这个问题。而我的粉丝则认为雅虎完全是一家“僵尸公司”,意思是公司虽然还存在,但其运行状况不好,甚至有破产的危险。

诚然,雅虎最近几年的状况不太理想,没有人能够看懂该公司的战略发展目标。大约一年前,我曾经问过时任雅虎CEO 卡罗尔•巴茨(Carol Bartz),雅虎的目标是什么?她只是含糊其辞说了几句。雅虎现在做的就是尽可能投放展开式广告(display advertising),同时提供一下新闻和图片,并充当大量电子邮件的中间人角色。

目前,雅虎的收入呈下行趋势,社交媒体Facebook和Twitter正不断蚕食其赖以生存的广告业务。

情况就是这样。没有人能够列出雅虎在过去十年中在互联网方面做出的标志性贡献。如果真要勉强说出一个,那只有可视化在线编程工具Yahoo Pipes。

目光短浅

雅虎的故事在某种意义上讲述了一个这样的道理:如果你不着眼于未来,只盯着眼前的利益,你可能会落得像雅虎一样的下场。社交网站MySpace和Bebo就是很好的例子,只是把公司规模做大,且拥有了自己的电邮服务器而已。

雅虎的管理层似乎一直对业界的发展趋势拿捏不准,这也是我在即将出版的著作《数码战争》(Digital Wars)中反复论证的一个主题。该书讲述了自1998年以来,苹果、微软(微博)与谷歌的商场博弈。雅虎的管理层缺乏远见卓识也是这么多年来一直将事情办砸的症结所在。雅虎的高层就像莎翁戏剧中的配角,总是命中注定做出糟糕的决定。

我们来举例说明。1996年,两位斯坦福大学的博士生对雅虎联合创始人、时任雅虎CEO杨致远说,他们研发了一款优于雅虎的搜索引擎,能将最具关联性的结果呈现在首页。杨致远耐心地解释说,雅虎并不需要优秀的搜索引擎,雅虎盈利靠的就是陈列式广告(Display Ads),人们翻阅的网页越多,广告就卖得越好。

看到这里,想必有不少读者已经猜出这两位博士生就是拉里•佩奇(Larry Page)和赛吉•布林(Sergey Brin),他们的搜索引擎就是后来著名的谷歌。

随后,当谷歌在2000年至2003年间迅速崛起时,雅虎却一直没有研发出更好的广告系统,并浪费了大量宝贵的时间和金钱。2008年1月,微软欲以总价446亿美元即每股31美元的股票加现金的方式收购雅虎,比当时雅虎的收盘价高出了62%。但是雅虎错误地估计了自身的价值,暗示微软出价过低。此后不久,信贷困难时期来临,微软选择放弃。

安于现状

对于像雅虎这样的新闻网站来说,仅仅依靠潜力已尽的陈列式广告是没有发展的,为何不勇敢尝试新的科技手段和盈利模式?

音乐行业花费了很长一段时间才勇敢跨出这一步,通过多种手段相结合的形式幸存下来。他们不仅通过应用程序制作新专辑,也通过发售传统唱片,此外还通过更多的演唱会和互动付费产品。

对于目前的处境,雅虎的管理层可能会抱怨说,现有的模式曾经运作地很好,现在不顺利只是时运不济。陈列式广告并非走向尽头,只是表现地有一点糟糕而已。

雅虎也曾收购不少公司,但似乎雅虎总是成为他们的黑洞。目前,唯一能算得上有一点出彩的也就是图片共享网站Flickr。

雅虎总喜欢在一个领域里沾沾自喜。相比之下,谷歌总在寻找更多的生财之道。2005年,谷歌买下高科技企业Android。当时,佩奇和布林并没有把这件事告诉时任谷歌CEO埃里克•施密特(Eric Schmidt)。此外,谷歌还在尝试社交网站。

雅虎和杨致远总喜欢安于现状,这也是雅虎目前不景气的原因所在。

(彪赫)

http://news.sina.com.cn/m/2011-12-06/095523583080.shtml

作者: 刘海明 时间: 2011-12-23 10:23

【案例】

内地过半网民使用假宽带 实际网费为香港469倍

2011年12月23日03:35中国经济网

DCCI互联网数据中心供图

交宽带费用,享蜗牛网速

我国过半网民用的是假宽带!

内地网民实际网费是香港的469倍

昨天下午,专业的中国互联网调查组织机构和数据平台DCCI互联网数据中心发布《中国宽带用户调查》报告。

报告说,2011年前三季度中国内地固网宽带与3G用户数累积达到1.5亿人与1.02亿人,但绝大部分互联网用户用的都是“假宽带”。假宽带是指网民使用的实际宽带下载速率,低于运营商提供的名义宽带速率。

报告说,针对办理不同带宽的固网宽带用户进行的上网平均速度调查发现,超过半数用户上网平均速度达不到标定速度。数据显示,使用4M宽带的用户中,理论上应享有512KB/s(注:KB/秒,KB是计算机中表示储存容量大小的单位,中文表达是“千字节”)的网速,实际上,平均速度在400KB/s以下的占91.2%;使用2M宽带,理论网速是256KB/s,实际上,平均速度在200KB/s以下的占83.5%;使用1M宽带,理论网速是128KB/s,实际上,平均网速在100KB/s以下的占67.6%。

调查发现,多数用户办理的固网宽带带宽为2M或4M,2M带宽下用户平均上网速度为142.2KB/s,4M则为232.7KB/s。内地固网宽带用户平均上网速度为199.3KB/s,与名义速度差异极大。

报告指出,宽带费用方面,内地固网宽带用户上网1M带宽每月费用实际折合13.13美元,是越南的3倍、美国的4倍、韩国的29倍、中国香港的469倍。

至于为何会有假宽带,知情人士昨晚接受《都市快报》采访时说:“我们上网时也遇到假宽带,具体原因要问运营商,是运营商的问题。”据悉,此次调查根据中国互联网调查样本结构进行配比,样本数量收集超过5000个。

(任咪娜 采访整理)

http://news.qq.com/a/20111223/000078.htm

作者: 刘海明 时间: 2011-12-30 00:24

【案例】

◆◆@岩熔黑[url=http://weibo.com/verify] [/url]:韩国取消网络实名制

[/url]:韩国取消网络实名制

转发(347)|评论(38)12月29日 22:15 来自iPhone客户端

作者: 刘海明 时间: 2012-1-3 11:23

【案例】

互联网将迎来新时代:IPV6大幕逐渐开启

2011年12月31日10:28 人民网—人民日报海外版

中国通向下一代互联网之路

IPv6真的要来了。

近日召开的国务院常务会议发布了我国发展下一代互联网的主要目标和路线图:2013年底前,开展国际互联网协议第6版(即IPv6)网络小规模商用试点,形成成熟的商业模式和技术演进路线;2014—2015年,开展大规模部署和商用,实现国际互联网协议第4版与第6版主流业务互通。

这预示着更多IP地址、更大容量、更快网速的互联网时代即将带来。

为什么是IPv6?

所谓下一代互联网,主要是指采用国际互联网协议第6版的新一代互联网,比现在的不仅更快、更安全而且IP地址容量更大。

目前全球使用的IP地址主要基于1977年创建的互联网通信协议IPv4,所允许的IP地址只有约43亿个。资料显示,2011年2月3日,最后所剩的5组基于IPv4的IP地址分配完毕,发展IPv6更加急迫。“就好比家里的家用电器越来越多,原来的接线板已没有足够插孔可用,必须更换。”谈及从IPv4到IPv6的转变,这是一个常用的比喻。

由于IPv6采用128位编码方式, IP地址量将达2的128次方,资源非常充裕,这将为互联网的发展带来重大突破——接入网络的终端种类和数量更多,如家电、汽车等都可分配到一个IP地址并实现网上互联,网络应用将更为广泛。

当然,这个即将取代IPv4的新“接线板”,除了足够的插孔,还有更强大的新功能。如:可进行网络对象识别、身份认证和访问授权,具有数据加密和完整性,更加安全;顺应移动化趋势,使用更便捷;可开发大规模实时交互应用;管理及运营更加有序有效,等等。

互联网迎来新时代

IPv6并非新课题。由于IPv4架构下全球IP地址的耗尽是必然的,十几年前,研究者就已开始研究对策。如今,诸多发达国家都围绕着IPV6进行了大量研发,建起骨干网,制定了明确的发展路线图。

2010年6月前美国政府机构网络已切换到IPv6,并将于2014年完成全国性IPv6升级改造。2010年底欧盟的1/4企业、政府机构和家庭用户已切换到IPv6。日本NTT公司基于IPv6网络地址的IPv6网络已全面应用。2011年6月8日的“世界IPv6日”,谷歌、雅虎及华为(微博)、中兴等1000多个网站及公司成功地对IPv6进行了24小时的测试。

IPV6的时代大幕正在逐渐开启。

在我国,IPv6的相关研究和建设工作也已开展。

2003年8月,国务院正式批复由国家发改委、信息产业部、教育部等8部门联合启动的“中国下一代互联网示范工程”——这也被看作是我国IPv6网络地址建设进入了实质性发展阶段。

相关企业也积极行动。华为从1998年开始在IPv6产品研发领域持续加大投入,中兴通讯(微博)自2001年初组建IPv6研发团队,腾讯和教育网合作搭建了自己的IPv6实验平台……

如今,我国已建成的基于IPv6网络地址的大规模下一代互联网示范网络,包括6个主干网,2个国际交流中心以及全国100所高校、100个科研单位、70多个企业的驻地网,在为北京奥运会、深圳大运会服务的同时,还参加了全球性测试。

不过,相比于美欧等发达国家,我国仍显滞后。数据显示,目前全球IPv6地址已分配量中,中国仅占0.29%,所占比重远远低于第一名巴西的44.15%和美国的11%。

推进IPv6是系统工程

从IPv4到IPv6的切换当然不像家里换接线板那么简单。谷歌公司副总裁文特·瑟夫曾将其形容为“在飞行中为一架飞机更换新发动机”,其困难可想而知。

兼容是最核心的问题。要推行新一代互联网协议机制,不仅终端用户要更换接入互联网的路由器或调制解调器,网站和互联网服务商也要全面改造,不仅工程浩大,还涉及相关利益的协调,更显复杂。

所幸的是,对于推进IPv6的发展,当前业界和政府等已取得共识。

2011年6月,中国互联网络信息中心就联合相关单位在京签署“中国互联网基础资源IPv6部署北京宣言”,并宣布启动搭建“下一代互联网基础资源服务平台”。8月,中国联通等企业和机构也联合发出“推进IPv6发展倡议”。国务院常务会议上确定的路线图则进一步列出我国IPv6发展时间表。

当然,IPv6的推进是一项系统工程,需要整个产业链的企业和各部门的共同努力。而从我国现实看,目前IPv6网络的发展仍处早期阶段,推进其顺畅发展,还有相当多的工作要做。

北京大学光华管理学院教授黄涛建议,出台具体实施细则,如由政府牵头,集合各方研究力量,进行系统性全面性设计,避免各自为战。此外,他强调,中国要加大在国际上的话语权,切实吸取在IPv4时代,根服务器在国外,相关标准也大都由外国制定的教训。

http://news.sina.com.cn/m/2011-12-31/102823730247.shtml

作者: admin 时间: 2012-1-5 22:22

【案例】

2011年中国人在搜索什么

参考消息 2011年12月23日 第15版

[美国《华尔街日报》12月22日报道]题:从担心食品安全到酒店试睡员:2011年中国人在搜索什么(记者 乔希·陈)

对中国人来说,2011年是缺少睡眠而又有很多事情值得担心的一年,特别是对食品。

至少这是2011版百度沸点所展示的图画。它是中国网络搜索巨头百度的一个栏目,类似于谷歌公司年终对网络搜索结果所做的总结

以下是主要榜单内容(前五位)

十大热搜词语:1、天宫一号2、乔布斯3、卡扎菲4、地震5、食品安全。

十大上升最快:1、乔布斯去世2、动车追尾3、裸婚4、光棍节5、红十字会。

十大梦想职业:1、婚礼策划师2、网络作家3、网络钟点工4、试睡员5、个人理财规划师。

十大都市人梦想:1、减肥2、买房3、环游世界4、找靠谱的人结婚5、睡懒觉。

http://www.360doc.com/content/11/1226/11/6192189_175043359.shtml

作者: 刘海明 时间: 2012-1-7 12:04

【案例】

2011年三大趋势将改变2012年数字新闻报道

2012年01月04日11:23 新浪传媒

新浪传媒讯:据美国波因特学院网站12月30日报道,如果现在你已经读够了乏味的2011年新闻回顾或2012疯狂猜测;那么,下面要向大家介绍一些稍微有些不同的东西。文章作者回顾了数字新闻世界,寻找一些2011年势头很小,但在2012年会越来越大的趋势和想法。下面是笔者的发现。

1、多人叙述一个新闻报道

今年将是最后一年,“Story”这个词用来指基本上由一位作者写的一系列文字。Storify在2010年开始测试,但这个革命性的“讲故事”工具在2011年4月才公开上市,并赢得了今年Knight-Batten新闻创新奖的大奖。

Storify转变了许多模式——听众(公众)是新闻采集的贡献者,而不仅仅是消费者;记者是听众和管理者,而不仅仅是播报者。人们通过记者讲述新闻故事,而不是倾听故事。

另一个在2011年萌芽的报道新闻趋势比Storify得到的关注要少:背景层(context layers)。数字新闻出版商试验让读者在基本新闻故事之外,获得额外的背景信息。

独立的非盈利性新闻编辑部ProPublica利用DocumentCloud在一个“探索来源”层,整合主要信息来源。读者打开它后,点击故事中突出显示的段落,就会看到一个从原始文件弹出的注释。

ESPN(娱乐体育节目电视网)的长篇体育新闻新网站Grantland也添加了类似背景层吗,它使用论文式的脚注来诠释其内容;尽管注释是在报道的旁边,而不是下面。这是一个很聪明的方法,既增加了额外的历史轶事、统计数据、警告或解释,又没有破坏主要的报道叙述。

随着越来越多的人意识到数字新闻不再受二维纸的约束,估计在2012年及以后,将会看到更多的报道模式和语境层的实验。

2、Facebook用于新闻报道

Facebook曾红极一时,但在2011年它采取了几个重要措施,使这个平台对新闻记者和出版商更有价值。

Facebook使记者能够拥有大量属于个人的听众,通过提供一种非对等的跟随系统;像Twitter,而不是双方互动的朋友关系,它帮助Facebook吸引了大量记者。不过,Facebook的“新闻递送”(News Feed)功能使帖子比Twitter有更长的保质期。Facebook拥有8亿多个成员,而Twitter只有大约1亿左右。

Facebook在2011年末的另一个趋势是“无障碍分享(frictionless sharing)”功能,《华盛顿邮报》、雅虎新闻和《卫报》都是使用这一功能主要成员;通过这个新的功能,可以自动分享阅读活动,获得了数以百万计的读者。

在2011年,我们还看到很多新闻机构张开双臂,拥抱Facebook,努力增进互动。是的,Google+确实在今年发布;Twitter仍然快速增长,并仍然是新闻媒体的宠儿;但在2011年,Facebook加强了自身作为对民众和新闻的主导社交网站的作用。

3、平板电脑和电子书成为主流

苹果公司用iPad为平板电脑设立了高端标准,又在2011年,用iPad 2设立了新标准。它的设计和应用系统是竞争对手们无可匹敌的,但任何配件最重要的特点是其价格。在2011年末,我们看到新平板电脑和电子书打破重要的价格门槛。

亚马逊和巴诺书店(Barnes & Noble)都发行了彩色触屏平板电脑,售价分别为199美元和249美元;这只有价值499美元的入门级iPad不到一半的价格。同时,这两家公司还发行了100美元以下的基本款电子阅读器——Kindle是79美元。以这种速度,下一个假期看到一个免费版的我也不会感到惊讶。

并且在2012年某时,iPad 3将会问世;这就意味着iPad 2会减价。而谷歌的平板电脑也承诺,在接下来的6个月内应该会有所作为。

以这样的价格,数以百万计的美国人将可以加入平板电脑和电子阅读器俱乐部;也就加快其对新闻产业的影响。2012年将从新闻出版商方面,为iPad应用程序和电子书创建一个较强的市场。尽管,现在很少有平板电脑拥有者为内容付费;但2012年特别是2013年的广告收入,将会源源不断的通过移动和平板电脑通道流通,以帮助支持这些创新。(斯年)

http://news.sina.com.cn/m/2012-01-04/112323744443.shtml

作者: 刘海明 时间: 2012-1-9 00:17

【案例】

@肖明超[url=http://weibo.com/verify] [/url]:eMarketer《2012年数字媒体核心趋势》:1.消费者对于数字内容的需求逐渐增大;2.签到将越来越受欢迎;3.品牌视频、互动游戏、移动应用、数字竞赛及任何能产生吸引力的内容吸引更多用户加入互动;4.视频带动在线广告整体增长;5.社交网络广告依然保持增长;6.伦敦奥运会会是多屏发展机遇,数字媒体成新战场.

[/url]:eMarketer《2012年数字媒体核心趋势》:1.消费者对于数字内容的需求逐渐增大;2.签到将越来越受欢迎;3.品牌视频、互动游戏、移动应用、数字竞赛及任何能产生吸引力的内容吸引更多用户加入互动;4.视频带动在线广告整体增长;5.社交网络广告依然保持增长;6.伦敦奥运会会是多屏发展机遇,数字媒体成新战场.

转发(7)|评论(5)14分钟前 来自新浪微博

作者: admin 时间: 2012-1-11 19:58

【案例】

何镇飚 :非常认同 //@谢勇:没错// @周国和 : 转发微博

:非常认同 //@谢勇:没错// @周国和 : 转发微博

◆◆@胡泳 :不断听到有官方人士指责微博或曰网络言论撕裂社会的基本共识。我觉得恰好相反,网络言论促使大家不得不讨论一个已然撕裂的社会的基本共识转发(134)|评论(50)今天 17:57 来自iPhone客户端

:不断听到有官方人士指责微博或曰网络言论撕裂社会的基本共识。我觉得恰好相反,网络言论促使大家不得不讨论一个已然撕裂的社会的基本共识转发(134)|评论(50)今天 17:57 来自iPhone客户端转发| 收藏| 评论5分钟前 来自iPhone客户端

作者: 刘海明 时间: 2012-1-12 12:42

【案例】

张毓强cuc

:

//@中国网络传播学会:【移动互联网还是个婴儿 】//@DCCI互联网数据中心

:与70年才成熟的电视媒体相比,移动互联网还是个婴儿。传统媒体的“惯性力量”依然强大,面对这个强大的大哥,婴儿如何成长?1、回归商业本质,消费本质,传播本质;2、以“婴儿”为媒介的产品与服务不断优化;3、复盘。 ◆◆@新浪广告 :【传统媒体营销和传播手段依然有强大的惯性】电视媒体广告依然是目前为止最大的广告收益平台。电视的兴起到真正发展成熟用了70年时间,移动互联网对于我们现在来讲只是一个非常非常小的婴儿,还需研究和探讨传播的本质。by:@张涛anta

:【传统媒体营销和传播手段依然有强大的惯性】电视媒体广告依然是目前为止最大的广告收益平台。电视的兴起到真正发展成熟用了70年时间,移动互联网对于我们现在来讲只是一个非常非常小的婴儿,还需研究和探讨传播的本质。by:@张涛anta

#Adworld2012#

转发(16)|评论(1)26分钟前

来自新浪微博

作者: 刘海明 时间: 2012-1-14 19:10

本帖最后由 刘海明 于 2012-1-14 19:12 编辑

【案例】

作者: admin 时间: 2012-1-21 12:05

【案例】

多家网站负责人:全面推行实名制为时尚早

2012年01月20日09:44 中国青年报

伍木 本报记者 任明超

近日,全国多家网络社区和门户网站的负责人在三亚的一次论坛中发表意见,认为目前我国全面推行网络前台实名制为时尚早。

这次论坛被命名为“首届互动网络社区高峰论坛”,由人民网和天涯社区主办,全国各大网络社区和门户网站的50多位负责人参加会议,发表了对当前一些网络热点问题的看法。

新浪互动中心副主编汪江认为,目前我国的网络实名制只能看作是一个提法,一个敲门砖而已,别的不说,单是网络用户的真实身份和其注册使用的身份证信息就很难做到真实合一。网友很容易用别人的身份证信息做到前后台实名,可能给黑客开方便之门,而目前关于网络实名制的相关法律保障还相当不健全。

腾讯网常务副总编辑李方介绍,2011年我国大概有3亿用户进入微博平台,而且增速不减,预计2012年增幅将达80%。面对如此巨大的微博互动平台使用者,用户信息安全的压力也越来越大,基本上各个大型门户网站都有数百人的网络安全工作人员,尽管如此,还是不敢完全保证用户信息的安全。

面对如此庞大的网络用户信息安全压力,李方认为,网络实名制一定要慎之又慎。作为网络服务商,只能承诺给广大网友提供更加便利的服务和方便的产品,提供一个声音均衡的平台和表达便利的渠道。

西祠胡同社区运营总监赵峰觉得,网络安全不单是一个网站的技术问题,而是一个社会问题。网站本身在技术层面所能做的很有限,主要还是要靠网友安全意识的提高和国家相关法律制度的健全。

天涯社区副总裁陈勇认为,全面实行网络实名制,仍需一个过程。目前我国的网络实名制还处于探索阶段,只能做到部分后台实名,而且还是分层次推行。从天涯来看,版主、意见领袖已经实现后台实名,而普通用户目前只能推行手机注册这一网友认为相对安全的实名认证形式,天涯已有几百万用户接受了手机认证。

陈勇认为,网络运营商首先是商人,首先要考虑自己的长远发展。全面实行网络实名制后繁杂的实名认证流程,可能使其失去大量潜在用户,这就要求网站必须辅以实名制的网友一些特权激励,再加上实名身份认证后的安全系统投入,这些都增加了网站的运营成本。

搜狐副总编辑方刚比较支持互动网络社区用户后台实名制。他认为,这样既可以在一定程度上规范网友的言论,而且可操作性比较强。他认为,实名制后网友发表负责任的言论是义务,但同时也要享受相应的权利,例如网络言论作品的版权保护等。

北京大学新闻与传播学院副教授胡泳认为,我国已经进入不同阶层利用新兴电子和技术来争取自己权利的时代,这就要求政府应对网络舆论危机时做好服务和沟通,培养责任型网民。

凤凰网副总裁邹明认为,十年来中国网民的觉悟和素质已空前提高,网络环境的改善本质上还是要靠社会的进步。

三亚市委宣传部副部长简秋雄认为,网络用户实名制主要是为了规范网络秩序,让广大网友对自己的发言负责,对政府舆论监管的影响其实并不大。从目前的情况来看,真正反映问题的都是实名发布而且还留有电话。网络是社会事件的发酵剂,政府应该重视网络舆情,也要懂得利用网络早说话、敢说话、会说话,但更应该将重点从消除网络舆论回归到解决实际问题。先有事件才有舆论,及时把事情解决了也就没有舆论了。

http://news.sina.com.cn/m/2012-01-20/094423830558.shtml

作者: admin 时间: 2012-2-2 20:53

【案例】

网易跟贴的前世今生

2010-09-19 13:55:00| 分类: 关于自己 | 标签:跟贴 网易 |字号

大中小

[url=]订阅[/url]

前言:网易跟贴,也就是新闻后面的网友评论,在同类产品中长期处于领头地位。“无跟贴,不新闻”的口号简单直接的刻画出了互联网时代的新闻特色。网易跟贴的意义,不仅仅是网易在门户网站领域超越竞争对手为数不多的项目,同时也是中国网民智慧和社会生态的集中反映。正如《南方人物周刊》 “10年100个让生活更美好的东西”之一:“网民智商有多高,得看网易盖楼团”。

但是,网易跟贴不是一天建成的,作为一款互联网产品,网易跟贴甚至在很长时间里,都没专门的产品负责人。2006年6月之前,我作为网易新闻中心的主编,曾经分管专题、论坛、产品、审核等方面的工作,以及后来的调任的职位,仍然与产品关联。因此,直接或者间接的负责网易跟贴的历次功能设计改造,以及部分的内容运营。离开网易前,已答应过同事,总结过去,以供后来者参考。但断断续续的写,一直拖了几个月。——梁剑

第一部分:产品设计和思考历史

一,出生:网易跟贴的推出,起步比新浪晚很多,之前文章页底部的“发表评论”按钮,是直接链接到论坛首页,而新浪至少在2000年就存在“我来说两句”。网易则直到李学凌(现任多玩游戏网创始人兼总裁)出任内容总监(后任总编辑)后,才在03年下半年推出。前期为李学凌亲自主导设计。

二,盖楼和回复

1,网易跟贴在最开始的半年时间里,没有盖楼的功能。当时的样式和新浪差不多。

2,盖楼是意外之作

盖楼一开始并非是故意设计的。只是当时为了解决网友连续讨论,无法看到上下文,从而容许连续引用回复。没想到出来了盖楼的效果。

3,TABLE下的20层楼

刚开始的盖楼,采用TABLE的方式。只能显示20来层。由于一个个TABLE嵌套,中间的越来越小,最后被收缩成一条粗线。网友称之为“塌楼”。

4, DIV下的50层高楼

06年底,修改为DIV,可以扩展到50多层。带来新的问题是,网友将跟贴COPY到博客等网站时,DIV会被过滤或者缺少样式支持,从而无法展现完整的盖楼。当时只针对特定的博客(网易、新浪、搜狐等)做了修正。但是这种方式下,仍然未解决,楼层过高时,顶部坍塌的问题(也就是缩成一条线)。

5,70层高楼

09年,采用了网易手机版的方案,将10层后的线框,修改为不闭合。但是外观上不容易看出来。这样,理论上,楼层可以无限高。但是,楼层过多对页面打开速度影响严重,甚至会导致浏览器崩溃(特别是IE),经过测试后,取了一个性能以及视觉都在可接受范围内的70层。

6,盖楼的重复信息:

盖楼在视觉上,气势磅礴,而且信息连贯。多个互不认识的网友,经常在里面联合写连载小说。如:

但是,所带来的问题是,跟贴页面内,出现大量重复信息。因为盖楼时,前面的信息几乎都是一样的,只是最后一条不同。因此,在07年初,启动了一个方案,前端判断重复的楼层,默认收缩隐藏。而如果已经有分支的,则显示最新的。但是点击展开后,不能再通过点击收缩。

三,热帖和顶帖系统:(热帖是指在网易跟贴页,排在最上面的10条,根据被顶的次数排序。)

1,打分:

刚推出的网易跟贴,在每条跟贴后面,有下拉的打分选项目,从1分到5分。这个是参考当时国外的一些网站。 然后,再根据最后的综合得分汇总,进行热帖(单贴)排行。当时还曾经设想,日后对登录用户的等级和影响力之类实行累积和评级,他们的评价分值不一样,可以更大程度地影响排序。

但是,这个打分系统,在实行大约一个季度后,就被否定。因为在这个面对广泛网友的快速评论系统中,下拉、思考分值、然后再提交的几步操作,还是令多数人却步。

2,支持和反对:

代替复杂打分系统的,是一个“支持”的按钮。点一下数字加1,然后简单粗暴的按数字多少排列本新闻的热帖。这个简化的方案,一直沿用至今(去年措辞方面被修改为“顶”,稍后说明)。

当时并没有“反对”的按钮。但是05年初的时候,其他部门一个同事对跟贴做用户体验评测时,当时提到“既然有支持,应该也有反对”。我一开始是不赞同增加的,因为“支持”是用于热帖排序,而增加“反对”,无法同时也参与排序(曾经考虑过两者叠加或者加权平均),因此觉得是将顶帖复杂化的多余功能。但是,由于当时这个评测结果是直接向丁磊汇报的,所以在不能提出充足的有害理由情况下,最后还是同意增加。

没想到,虽然“反对”的数字并不参与排序,后来被网友利用到极致。经常在跟贴里看到发帖后面有“赞同的点支持,否则点反对”,网友利用这个简单的投票来做民意调查。而一些被网友怀疑为五毛所发的跟贴,支持数成了大家发泄的一个渠道。特别是在某些领导人讲话新闻后面的叫好的跟贴。但是“支持”和“反对”功能的取消,主要也是祸起于此。09年秋天,取消“反对”功能时,网友一片骂声。后来“支持”也修改成“顶”。

3,热帖的困惑

前面说了,“支持”的参与方便,而“热帖”的规则简单,网友参与热度很高,还曾经有网友编写过网易跟贴的投票机软件。

但是,这个热帖机制,缺陷也是显而易见的。由于跟贴页面的设计为上面10条为热帖,下面20条(后来改为30条)为最新。首先,热帖的占位效应很明显,被顶上来的,基本都是最早生成的跟贴,被顶到热帖后,则会有更多的机会获得支持;这样一些很普通的贴长期占据高位,而某些经典在没机会浮现。因为极少网友翻页去看跟贴,只要一篇新闻的跟贴过千,新贴在跟贴第一页显示的时间很短暂。

4,推荐系统

A计划:构建一个类似IMDB等电影分享网站之类的评价系统,而且计算公式复杂保密,其中包括发表时间,支持数,反对数,被引用回复次数(被盖楼数),甚至参与顶帖的用户身份,也加上权重计算。最后换算成一个叫“热度”之类的数字,进行排序。但是最后没有付诸行动,主要是担心在跟贴这样快速、简短的评论系统中,引入一个深度用户参与的复杂的评价系统,很担心效果。而且,如果用户无法理解自己行为与最终的排行的直接关系,会极大的降低参与兴趣。

B计划:放弃上面的复杂公式,只是在现有的顶帖基础上,增加时间衰减的计算。希望这样可以避免长期占位的发生。

C计划:构建用户积分系统,用户的积分来源于发帖被顶,而获得积分之后,则可以用于顶别人的贴来积分金钱。也就是说,将热帖的产生权,交给那些通过发帖而拥有大量积分的用户。

此外,还有其他一些零碎的想法。其中可能有的是错失的好机会,有的可能是明显的歧途。但是,盛名之下的痛苦在于,决策时,我都倾向于保守。因为在守成与冒险之间,大多数时候,选择了前者。

四,发帖数

1,点一下“支持”自动发一个贴?

互联网有句话叫“PV是万恶之首”,跟贴的总数,也成了各家表面比拼的一大手段。特别是在04、05年很长一段时间里,电视、报纸在引述一条新闻在互联网的反响时,经常采用在某某网有多少条跟贴。而这些记者可不管这个跟贴数字背后是怎么构成。

那时,新浪、搜狐(腾讯后来也加入)都采用了点一下“支持”或者“反对”,自动生成一个跟贴的方式,内容基本是“我顶”“很好”“支持”几个预设好的。这样跟贴的数字就如当年的亩产量一样,飞天上去了。

我们曾经为此多次开会,争论激烈。特别是在内容影响力和市场份额整体落后于对手的恶劣环境中,我们又在残酷对比的跟贴数上被对手抛离,真难抵挡住诱惑。最后还仅仅是因为一些朴素的想法(用户是否需要)而得以保身。

新浪等采用自动发帖的方式,带来非常严重的后果是,跟贴可读性急速下降,满页都是用户点击“支持”“反对”系统自动生成的跟贴。后来有的网站采用区别对待的方式,默认不显示自动生成的,最后甚至取消了。但是他们在比拼跟贴数字的时候,已经给网易跟贴让出了极好的发展机会。

2,合并跟贴

合并跟贴是指将相同题材的新闻跟贴合并起来,特别是制作专题的时候使用较多,比如,南非世界杯所有新闻的跟贴合并。这个功能的发明者应该是新浪,设计初衷估计一方面是增加跟贴数,网站在对外宣传时,号称某个话题网友评论数过百万条,是相当壮观的;另一方面可能真有部分用户有此需求。梅西的新闻跟贴都合并到一起,你只需要从任何一条梅西的新闻点进去,都可以看到所有的评论。

但合并跟贴对跟贴内容质量的伤害还是存在的,因为网友不少评论是针对当篇新闻的具体内容,合并后会导致错乱。比如一篇挺国足的新闻,跟贴可能全是骂作者的,如果被合并到另外一篇骂国足的新闻里,会让人莫名其妙。

网易曾经采用一个折中的方法(其他网站也看到有类似的),默认显示的是本新闻的跟贴,然后还有合并更贴的入口。而合并的页面里,每条跟贴都显示来源于哪篇新闻。但是大概在08年初的时候停了。当时主要是对系统性能的影响有点大,而为了一个用户并不太需要的功能,不值得。2010年初又恢复为专题的跟贴合并,这有一定的合理性,除了前面说的数字以外,还有专题本身就是一个话题的集中,所以跟贴也因此集合。

五,IP识别和网易火星网友

1,IP识别功能

IP自动识别就是将跟贴用户的IP信息,自动转换成地理信息。这个功能推出之前的跟贴,用户身份要么是可以自己填写(包括可能登录),要么就直接使用IP了。常见的格式就是“IP:202.120.100.* 网友”。

07年初,网易上线了自动将IP匹配成地理信息的功能,表述格式变为“网易北京海淀网友(202.120.*.*)”。IP隐藏了最后两位。

这个功能的灵感来源于一篇谈用户体验的文章(不过我实在想不来是谁写的、实在抱歉),里面大概有一句话,意思是要将用户不能识别的机器信息,转换成可辨认的文字或者图形。后来有一天看跟贴的IP时,就突然灵感一闪,换成大家可识别的地理信息如何?

于是在网上找了个IP地址库,总共有10几万条记录(IP段和对应的地址)。但是中文地址不规范,很多详细到“某某街道几号XX网吧”,所以就干脆人工整理,将多余的信息全部删掉,最详细只保留县区级、或者学校。但也保留了微软中国公司和IBM中国公司的IP信息,这导致后来出现了“网易IBM中国网友”,真有点对不起发帖的兄弟。这个笨办法耗费了1个月的时间。后来的版本采用了程序智能截取,并且自动升级IP地址库信息。

这个功能推出一年后其他大网站都纷纷效仿。不知道是不是网易最早在跟贴上应用的,但是当时的确没有参考过其他网站,因为日常浏览的网站里,没看到过。

2,网易火星网友

在整理上面说的IP地址库时,偶尔遇到一些没有地理位置的或者只显示“ICCAN未分配”的IP段,犯困了。一开始准备老老实实地用“网易IP未能识别网友”,后来干脆恶搞了个彩蛋,就是“网易火星网友”。

因为不能被识别而且网友使用到的IP其实不多(不包括地址匹配错误的),所以火星网友的出现概率极低,偶尔出现时引起大家骚动和仰慕。但是后来网友发现漏洞,利用HTTP头信息欺骗,捏造不存在的IP(包括局域网IP),就经常看到火星网友。甚至直接修改地域信息的显示。

3,地域攻击

IP识别功能所赢得的巨大声誉是在意料中的。但也导致了一些反对的声音(包括网友和网易内部),最强烈的就是地址信息所引起的地域攻击。甚至还被网友举报到监管部门(包括色贴),最后为了生存,对直接攻击的做了删减,并且在页面提醒“文明社会,从理性发贴开始。谢绝地域攻击。”

4,IP地址的应用

曾经设想中的应用,根据新闻的事发地,自动列出当地网友的跟贴。比如,在一篇“成都公车起火”的新闻后,来自“网易四川成都网友”的评论,可能是非常重要的新闻信息。但是由于这个功能大部分新闻不适用(体育、财经、科技等),以及在“所有辅助功能为系统性能让路”的原则下,一直搁置。

六,用户系统

每天活跃在网易跟贴里的几百万用户(包括看帖不回帖的),如果通过跟贴为纽带,将臭味相投的、对同一话题跟贴态度一致的、地域关联等连接起来,组成跟贴社区,听起来似乎很美好。但是事实上,设想、摸索、实践的经历不少,目前尚未成功。

1,首先,在过去很长时间里,跟贴用户绝大多数不登录的。曾经设想过,通过COOKIE读取用户信息(曾经登录过通行证的),但是无法解决用户信息安全和隐私的问题。

2,曾经采用网易论坛的用户库,计划将跟贴记录保存到论坛。但是,用户在跟贴的发言,与论坛的风格差异很大,并不太愿意保存到论坛。

3,为了实现登录网友产看自己发帖记录,临时做了一个保存灌水记录的系统。

4,09年春夏之交开始,所有网站被要求登录发帖。竟然实现了多年的愿望,虽然发帖量一度跌去一半。但是神州大地都如此,网友也被迫接受了。

5,09年60大寿后,借鉴微博的思路,计划将只在跟贴首页平面展示的跟贴,通过关注、转发等方式立体传播。开工一半,网易决定开发微博,导致跟贴此项目匆忙完成,效果差强人意。

七,互通——微博,论坛、博客

系统互通,其实挺像那些高谈战略布局的企业家一样,听起来让人热血沸腾,但是能实现而且成功的极少。因为,你苦花心思的去实现,用户不一定需要,甚至并不知道这个互通的存在。

1,与博客互通:曾经试验过,用户在发跟贴的时候,可以勾选同时发到博客。结果一方面由于登录的限制,另一方面没几个用户愿意同步,因为跟贴内容与博客性质差距太大。论坛遭遇也类似。

2,收藏到博客:每条跟贴下有一个按钮,收藏到博客。点击后,系统将内容COPY到博客,并且自动增加了新闻标题、原始链接和描述性的文字。但是一天使用的次数,不到1000次,最后放弃。但是,专门收藏跟贴的几个博客(老衲博客),倒是很火。这个功能的需求是少数用户,可以通过人工COPY实现。

3,转发到微博:微博是一个很好的分享和传播平台,但是由于字数限制,不太可能直接将跟贴转发到微博。网易微博上线前,偶尔看到有网友人工将网易跟贴截图,在新浪微博传播。于是,我们想到了将微博截图然后,当图片发到微博上。用户只需要点击一下,系统在后台完成截图过程。而且为了适应微博的页面宽度,单独制作了用于截图的窄页面。

该功能还是很受网友欢迎,更重要的是,网易跟贴可以通过微博渠道广泛传播。可惜不久被和谐了。

八、网易跟贴的文化形成

网易跟贴的恶搞、自嘲、正话反说、调侃朝政、讽刺世俗等文化,形成的原因很多,但是与产品功能设计的原因较小。也就是说,通过功能设计刻意去培养营造这种文化,可能用错力道。同理,对手也很难通过产品的改造而复制网易跟贴。但是,必须警惕的是,因为功能的阻碍,让导致网友流失、气氛减弱。比如,在跟贴内容中加入表情图标,我是一直坚决的反对者。因为表情图标会极大地伤害文字内容的可读性,也类如系统自动生成的“支持”“我顶”“很好”一样,导致水贴泛滥。

网易跟贴文化的形成,时间漫长,非一朝一夕所为。有一点比较确定的是,网易新闻曾经力推的恶搞专题,对此有直接的推动作用。大约是2004年到2007年之间,网易新闻曾力推恶搞、反讽类专题,比如《油荒时代的幸福生活》、《全民大搞拷》、《领导下乡送温暖》(已阵亡)、《幸福生活2005》、《坚决反对取消户籍制度》等。网易跟贴调调和这些专题的风格一脉相承。当然网友的创造力和想像力远超人数有限的编辑,后来演绎了老衲和师太、小李与局长等无数可歌可泣的跟贴故事。

By 梁剑 2010年9月12日。(先后参与过网易跟贴的产品功能设计人员有:李学凌、梁剑、钟韵江、李文涛、彭毅、李楠、陈陶陶、万琪,其中只有万琪是名义的全职跟贴产品人员;开发人员有:董荣杰、李欢、黄海亮、肖裕、程思、郜文彬;前端人员有:罗金、徐翔、罗礼权、鲍海燕——名单可能有所遗漏)

后记:

曾经计划的另外两部分内容:

第二部分:跟贴的审核管理

第三部分:跟贴的技术实现原理

审核相关的,我计划单独写一篇审核系统的设计和管理;而跟贴的技术实现,由于对技术了解不多,可留存借鉴的不多,准备放弃。

http://wildrain.blog.163.com/blog/static/143002201081914031956/

作者: admin 时间: 2012-2-2 21:08

【案例】

广播

:

互联网让传统势力有了重新分配的可能。今天出于任何目的对网络的钳制,都是对自己创新能力的扼杀。尤为可怕的是,由此产生的落后,将是无法追赶的。 ◆◆@杨静Lillian :【互联网将成世界经济增长源头】http://t.cn/zOhUwmH

:【互联网将成世界经济增长源头】http://t.cn/zOhUwmH

波士顿咨询集团的调查报告指出,2 0国集团(G20)的网络经济规模到2016年将达到4.2万亿美元,比2010年几乎翻一番。全球几乎一半人口将成为网民,从19亿人增加到2016年的30亿人。 发达国家的居民70%的人将使用网络,包括网上购物和使用社交网站。

转发(3)

|

评论今天 19:50

来自新浪微博

作者: admin 时间: 2012-2-5 23:40

【案例】

@陈永东 :#微博#Twitter用户喜欢与不喜欢什么样的信息?据卡内基梅隆大学2012年1月发布的一项研究,在Twitter中,受欢迎的帖子种类依次为:1、信息丰富的;2、可笑的;3、有用的;4、令人兴奋的。不受欢迎的帖子种类依次为:1、无聊的;2、傲慢的;3、令人沮丧的;4、平庸的。希玩微博的企业、机构及个人参考。

:#微博#Twitter用户喜欢与不喜欢什么样的信息?据卡内基梅隆大学2012年1月发布的一项研究,在Twitter中,受欢迎的帖子种类依次为:1、信息丰富的;2、可笑的;3、有用的;4、令人兴奋的。不受欢迎的帖子种类依次为:1、无聊的;2、傲慢的;3、令人沮丧的;4、平庸的。希玩微博的企业、机构及个人参考。

转发(105)

|

评论(28)2月4日 19:25

来自新浪微博

作者: admin 时间: 2012-4-1 09:16

【案例】

互联网普及率将达45% 云计算等概念股应声而起

2012年03月30日14:09 京华时报

昨天,国家发改委印发《关于下一代互联网“十二五”发展建设的意见》,相关概念股应声而起。行业目前发展现状如何?可选择哪些板块作为投资标的?记者昨天采访了相关分析师。

□发布

下一代互联网将普及

国家发改委、工信部、教育部、科技部、中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金会研究制定的《关于下一代互联网“十二五”发展建设的意见》昨天印发。

《意见》提出的发展目标为,“十二五”期间,互联网普及率达到45%以上,推动实现三网融合,IPv6宽带接入用户数超过2500万,实现IPv4和IPv6主流业务互通,IPv6地址获取量充分满足用户需求。从发展路线图和时间表来看,2013年底前为现网商用试点阶段,2014-2015年为全面商用部署阶段。

□盘面

IPv6板块表现抗跌

本周以来,大盘连续走弱,继前天沪指创下今年来单日最大跌幅后,昨天再度大幅下挫。在此背景下,各个板块几乎全部飘绿。不过,与下一代互联网相关的板块,如IPv6板块昨天则表现出一定的抗跌性,IPv6板块跌幅几近最弱,仅下跌0.37%。

个股方面看,半数个股收红,紫光股份早盘小幅低开,但伴随着上述消息的发布,午后突然崛起,盘中一度涨停,尾盘涨停板打开,最终逆市大涨7.62%。此外,星网锐捷、重庆路桥等概念股也逆市飘红。

□策略看好IPv6相关设备商

大同证券投资顾问付永翀认为,基于下一代互联网建设的逐步落实,物联网、移动互联网、云计算、3G行业等发展速度将得到进一步的提升,相应看好IPv6、云计算以及移动互联网产业的快速发展带来的机会。

付永翀分析,下一代互联网的部署不仅关系到一国在信息技术产业的地位,而且关系到国家安全。IPv6产业链快速发展首先要涉及运营商基础网络、业务平台以及终端的全面改造,其中数据通信设备供应商、服务器提供商是最大也是最早的受益者,业务平台及IT支撑系统供应商也将受益。如中兴通讯、烽火通信等。另外,相应的一些概念股如紫光股份等也可以关注。

银腾前瞻财讯分析师孙旭东也认为,可关注IPv6的相关设备制造商。就网络建设而言,2012年应该是主体规划全面推进的过程,明年相关设备有望全面爆发。

云计算尚属较新概念

付永翀认为,云计算相对而言,是比较新的一个概念,随着整个行业的不断发展,这个子行业在未来必将受到市场的关注。短期之内云计算需求增长主要来自传统IT设备的改造和转型、新型应用软件的升级、移动互联网的广泛普及,本土的软硬件生产商、系统集成商、3G应用提供商和云计算平台提供商将在新型产业中迎来巨大商机。相关个股包括浪潮信息、华胜天成等。

移动互联将快速发展

在移动互联网方面,付永翀认为,通过移动设备获得互联网接入的趋势将持续发展。在电子商务、网络广告以及网络游戏等服务蓬勃发展的推动下,移动互联网将迎来快速发展。相关个股包括拓维信息、神州泰岳等。

本报记者王浩娇

http://news.sina.com.cn/m/2012-03-30/140924201209.shtml

作者: admin 时间: 2012-4-2 21:00

【案例】

2011年美国新媒体发展概览

发布时间: 2012-3-31 来源: 腾讯科技

北京时间3月30日消息,据国外媒体报道,美国权威调查机构“皮尤研究中心”(Pew Research Center)日前发布美国新闻业年度报告,对2012年新媒体的状况进行了展望。以下为报告原文:

主要发现

受众

网络继续统治着受众的增长

2011年,新媒体的绝大多数领域都试图阻止上年所经历的受众流失问题,不过对它们当中的一些而言,收获可能是最小限度的。新闻网站的增幅最大,而印刷媒体的受众数量则继续下滑,下滑幅度几乎与上年的5%相当。

数字新闻:无论是什么样的设备,数字新闻消费者2011年继续增长。根据市场调研公司尼尔森的统计,顶级新闻网站的月独立受众数量增长了17%,这一增幅与2009年到2010年的增幅相当。

美国人已完全的进入数字时代。超过四分之三的美国成年人已经拥有了一台笔记本电脑或是台式机。另外,44%的美国成年人已拥有一部智能手机,平板电脑的拥有率达到了18%,高于2011年夏季时的11%。新闻占据了人们使用上述设备的很大一部分。大约51%的智能手机用户,以及大约56%的平板电脑用户使用设备获取新闻。皮尤研究中心的调查发现,几乎相当于美国人口四分之一(23%)的人,当前使用多个数字设备获取新闻。

网络电视新闻:所有的电视新闻观众在2011年都出现增长,但是在网络电视中最为明显,因为这也是过去10年网络电视新闻受众首次出现增长。皮尤研究中心对尼尔森媒体研究(Nielsen Media Research)的数据进行分析后发现,2011年美国三大有线网络的晚间新闻受众数量增长了4.5%,相当于97.27万人。2011年每个夜晚,平均有2250万人观看美国广播公司(ABC)、哥伦比亚广播公司(CBS)或是美国国家广播公司新闻网(NBC News);每个早晨,平均有1310万人观看上述有线网络的新闻,较2010年增长了5.4%。美国公共广播公司(PBS)NewsHour节目的平均收视率几乎未变,在2011年至2011年,该节目每晚的观看人数均在110万左右。

本地电视新闻:在经历了多年的下滑之后,本地电视新闻在2011年有显示出新的生机。早间(1.4%)和晚间(3%)的收视率均出现上涨,这在过去五年中还是第一次出现。早间新闻时段的受众数量增长了近四倍,但绝大多数均来自于收视率最低的时段,包括了清晨4:30。本地电视台仍然是绝大多数美国人最主要的新闻来源。皮尤研究中心的调查发现,通过电视获取突发新闻和天气情况的受众数量,是通过本地电视台网站获取上述信息的用户数量的10多倍。

有线电视新闻:2011年重大新闻事件,包括国际灾难和动乱,以及国内政治局势,帮助有线电视新闻的收视率下滑得到抑制。尼尔森媒体研究的调查显示,2011年美国有线电视新闻的收视率增长了1%。有线电视新闻在白天和黄金时段的收视率增幅相当,在每个夜晚,大约有330万人收看有线电视新闻。

有线电视新闻收视率的提升,主要得益于美国有线电视新闻网络(CNN)的推动,其在黄金时段的收视率增长了16%,达到65.4万。与此同时,微软全国有线广播电视公司(MSNBC,由微软MSN和美国国家广播环球公司合资成立的广播公司)在白天的收视率增长了20%。福克斯新闻频道是三大有线电视新闻频道中收视率唯一出现下滑的一家。2011年,福克斯新闻频道在黄金时段的收视率下滑了3%,在白天的收视率下滑了2%。不过整体而言,福克斯新闻频道依然是该领域的龙头,其在黄金时段的受众人数达到190万,连续十年在该领域保持领先地位。

音频:媒体及营销研究公司Arbitron的统计数据显示,超过十分之九(93%)的美国人均表示,他们使用或拥有一部AM/FM收音机,仅次于电视机的拥有率。但是数字选择已开始对此构成影响,特别是在移动领域。市场调研公司eMarketer预计,近40%的人只使用智能手机、移动设备或计算机通过网络收听Pandora或Spotif的音频服务;到2015年,这一数量可能还将翻番。即便是在开车时,越来越多的受众也开始通过智能手机收听AM/FM广播。汽车制造商已经开始在新款汽车中安装可接入互联网的音频系统。

部分的受2012年美国总统大选的推动,新闻/对话广播的流行在未来一年还将会继续。与此同时,皮尤研究中心发现其总的收听人数已首次出现下滑。不过随着新数字平台的开发,受众数量可能会出现增长。

杂志:在2010年下滑8.9%之后,六大主流新闻杂志的发行量在2011年基本保持平稳(较上年微跌0.05%)。作为发行量的最大一部分,杂志订阅数量基本保持平稳,较上年增长了0.01%。虽然报亭销量较上年下滑了2%,但这一跌幅强于上年17.7%的跌幅。《新闻周刊》的发行量跌幅最大,达到了3.4%;《经济学人》和 《周刊》的发行量均增长了2%左右。美国杂志产业的整体发行量在2011年下滑了1%,略好于上年1.5%的跌幅。

报纸:在所有的媒体领域当中,报纸产业在2011年遭受的苦难更多。虽然新的测量标准让每年的比较更加困难,不过分析师里克·埃德蒙兹(Rick Edmonds)预计,在截至2011年9月30日的六周时间中,报纸产业在工作日期间的发行量下跌了大约4%,而周日的发行量下跌了1%。这一跌幅与2010年相当,但仅为2009年跌幅的一半左右。报纸的数字受众数量正在不断增长。报纸网站正变得越来越流行,总体受众数量一直保持平稳。

收入情况

从收入情况讲,2011年新媒体的情况可谓形形色色。广告支出随着受众流向网络,而稳定的业务模式帮助有线电视稳固了其收入。但是大多数传统媒体却遭受了营收下滑的困境。

2011年绝大多数的媒体营收均呈下滑之势

本地电视新闻:本地电视台的绝大多数营收均来自于播出广告。2011年,受非选举年可预期的政治广告下滑的影响,本地电视台的营收均出现了下滑。预计2011年本地电视台的播出广告营收为181亿美元,较2007年下滑了10%。不过本地电视台来自于有线和卫星电视支付的费用,以及网络和移动广告收入均继续增长,不过这些收入仅占到本地电视台总收入的15%。

报纸:除本地电视台的广告收入受到政治选举周期的影响之外,报纸产业2011年在收入上要比其它媒体领域更加的糟糕。2011年,印刷广告营收下滑了大约21亿美元,跌幅为9.2%。虽然报纸产业网络广告营收增长了2.07亿美元,增幅为6.8%,但这一增幅并不足以弥补印刷广告营收下滑给报纸产业带来的整体影响。报纸产业印刷广告营收下滑的金额与网络广告营收的比例为10:1。报纸产业2011年网络和印刷广告营收总额下滑了7.3%,降至239亿美元。从运营角度考虑,绝大多数报纸均实现了盈利,但净利率出现了下滑。受削减支出的推动,绝大多数报纸均实现了盈利。2011年,更多的报纸网站采取了收费模式。《纽约时报》和大约150家其它报纸已经采取了《纽约时报》所采取的测量模式。

数字:2011年网络广告较上年增长了23%。网络搜索广告持续在增长,在可预期的未来,已经成为了网络广告最大的组成部分。与此同时,显示广告依然处于增长之中。根据eMarketer的统计,2011年显示广告增长了124亿美元,较上年增长了24%。显示广告中绝大多数的增幅均来自于横幅广告,其在2011年的增幅为22%。目前,五家最大的科技公司已经占据了显示广告营收的近一半份额,Facebook已成为该市场的龙头。这些公司同时还占据了总网络广告市场的68%。

在移动市场,广告市场格局在2011年已经发生了变化。eMarketer预计,文本广告一直是移动广告市场的龙头,但是在2011年,搜索广告已经主宰了移动广告市场。移动搜索广告市场2011年的规模已经达到6.53亿美元,占据了总移动广告市场的45%。此外,移动横幅广告和富媒体广告已经占据了移动广告市场31%的份额,同样领先于文本广告。